Северный эпос

Архитектурная мастерская «Атриум» открыла мощный источник вдохновения в традициях и природе Якутии, когда разрабатывала конкурсную концепцию для международного центра Олонхо в Якутске. В этой истории нашлись ответы и на вопросы спецпроекта «Генетический код». Сооснователь мастерской, архитектор Антон Надточий призывает не забывать о культурах малых народов в разговоре о российской идентичности.

От редакции. Напомним, что спецпроект «Генетический код» сложился в контексте программы «Актуальное Идентичное» фестиваля «Зодчество 2014». Двадцать российских архитекторов, приглашенных куратором Еленой Петуховой, выставили в Гостином дворе объекты, по их мнению, отражающие специфику российской архитектуры. Группа cайтов 360.ru записала размышления и пояснения авторов на видео, и уже после фестиваля спецпроект «Генетический код» продолжает cвою жизнь в публикациях собранных материалов на сайте Archplatforma.ru.

Многие участники предложили для экспозиции объекты-символы, не связанные напрямую с их конкретными проектами. Мастерская «Атриум» смогла проиллюстрировать свое понимание самобытности в архитектуре недавним примером из практики.

Инсталляция мастерской «Атриум» на выставке «Генетический код»

.jpg)

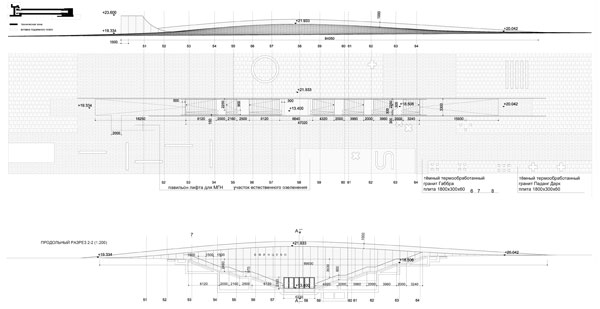

Экспликации к макету:

Международный культурный центр, Олонхо, Якутск

Идентичность культуры

Идентичность и российской, и русской культуры складывается из национальных традиций всех, проживающих в стране народов. Мы часто забываем о важности этого уникального по своему масштабу взаимного обмена. Наш объект представляет фрагмент здания международного центра Олонхо, который мы спроектировали в Якутске как часть этнографического парка. В основе нашего подхода – творческое прочтение специфики северной природы и местной ремесленной традиции.

Идентичность структуры

Мы опирались на свои знания о фрактальности природной геометрии, ярко выразившейся в ландшафтах Якутии. Вторым источником нашего вдохновения стал обряд кумысного тюсюлгэ: составления вместе чоронов (традиционных якутских кубков для распития кумыса), символизирующего праздник, изобилие и единение. Так появилась природная текучая форма, элементы которой, подобные, но не одинаковые, могут соединяться и формировать бесконечную структуру.

Идентичность образа

Как обнажается порода скалы, пересеченной рекой Леной, так наша структура при срезе вдоль планировочных осей, демонстрирует конструкцию, напоминающую чорон. Внутреннее перетекающее пространство вознесено на высоту шести метров ради сохранения вечной мерзлоты, а между «ногами» появляются своеобразные пещеры. Дополнительную выразительность объемам придает традиционное оформление, артикулирующее кривизну поверхностей.

Авторский коллектив

Архитектурная мастерская Атриум совместно с LAP Landscape&Urban Design (Нидерланды), WERNER SOBEK Engineering and Design (Германия), Lichttechnische Planung (Австрия).

Состав: театральный комплекс с тремя сценами, музейный комплекс, планетарий, центр циркумпулярной цивилизации и институт Арктики, гостиница на 100 номеров, фильмо-деревня с многозальным кинотеатром, кафе и рестораны, комплекс аттракционов, спортивный блок, торговые площади, паркинги. Общая площадь комплекса 77 500 м.кв.

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Асимметричный ответ

«Не надо искать национальную архитектуру, надо выиграть пять-десять иностранных конкурсов. Тогда мир сам заговорит о русской школе», – уверены Левон Айрапетов и Валерия Преображенская, основатели бюро TOTEMENT/PAPER. Для проекта «Генетический код» они придумали сложную структуру, в которой зашифрованы и срез, и сруб, и русский «авось», символизм древних икон и икон авангарда — спешите видеть на «Зодчестве», 20 декабря — последний день работы фестиваля.

«Нам всегда преподносили какие-то каноны, а мы делаем все по-своему, что-то странное, что, как правило, ни в какие каноны не лезет», – говорит Валерия Преображенская про русскую архитектуру в целом. Про объект TOTEMENT/PAPER, выставленный на «Зодчестве 2014», тоже можно так сказать. Элементы скульптуры держатся крепко, но одновременно кажется, что «чудом». Видеоинтервью героев все объясняет.

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Универсальный конструктор

Мастера русского авангарда наработали запас идей и форм на долгие годы вперед. Алексей Гинзбург, руководитель мастерской «Гинзбург архитектс», постоянно обращается к этому источнику, переосмысляя его с позиций современности, чему и посвятил свой объект в спецпроекте «Генетический код» фестиваля «Зодчество 2014».

Заложенная в названии проекта «Генетический код» игра с символами вызвала у архитектора Алексея Гинбурга, внука выдающегося конструктивиста Моисея Гинзбурга, желание продолжить эту тему и сделать набор-конструктор, в качестве элементов которого выступают построенные и непостроенные здания 1920-х годов. Из этих объектов, как из кубиков, складывается структура, напоминающая город и ДНК одновременно. «Мне кажется все, о чем мы говорим в рамках этого проекта, это очень серьезно с точки зрения профессионального подхода и философии. Но в этой серьезной теме найти ответы на многие вопросы помогает игра. И вот эту игру с таким культурным кодом, сформулированным в виде памятников авангарда, я бы и хотел предложить», – говорит автор инсталляции и развивает свою мысль в нижеследующем видеоинтервью.

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Связующее звено

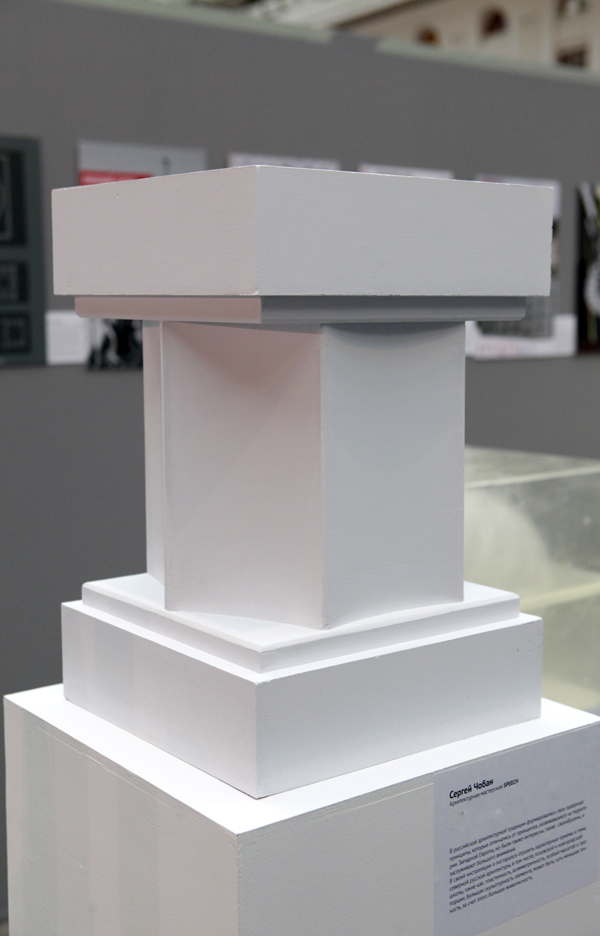

«Есть прямая взаимосвязь между допетровской архитектурой, русским авангардом и советским модернизмом», — считает Сергей Чобан. На выставке спецпроекта «Генетический код», которая открылась сегодня на фестивале «Зодчество 2014» в «Гостином дворе», руководящий партнер бюро SPEECH представляет «Деталь», символизирующую эту преемственность, и поясняет свое восприятие национальной идентичности в видеоинтервью.

Размышления архитектора иллюстрирует объект, демонстрирующий сопряжение форм, характерное как для допетровской архитектуры, так и для некоторых образцов XX века — «Деталь. Псковский Кремль. XVI век».

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Характер проявляется в жестких условиях

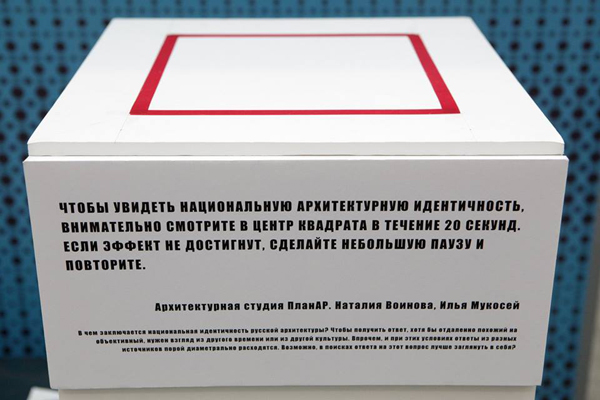

«Все наши работы — попытка привнести жизнь и радость в безликое окружение. Мы ищем не национального своеобразия в архитектуре, а индивидуального — в каждом проекте», — говорят Илья Мукосей и Наталия Воинова, архитекторы бюро PLANAR, в видеоинтервью для спецпроекта «Генетический код». Их объект на «Зодчестве 2014» не дает ответов на вопрос о специфике российской архитектуры, а скорее озадачивает им посетителей.

Объект бюро PLANAR в экспозиции спецпроекта «Генетический код» на «Зодчестве 2014»

Текст под подписью: "В чем заключается национальная идентичность русской архитектуры? Чтобы получить ответ, хотя бы отдаленно похожий на объективный, нужен взгляд из другого времени или другой культуры. Впрочем, и при этих условиях ответы из разных источников ответы из разных источников порой диаметрально расходятся. Возможно, в поисках ответа на этот вопрос лучше заглянуть в себя?

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Четко артикулированная мысль

Идентичность архитектуры в любой стране на 100% зависит от строительных материалов и технологических возможностей, уверен Николай Лызлов, участник спецпроекта «Генетический код» фестиваля «Зодчество 2014». На выставке в «Гостином дворе» 18-20 декабря можно увидеть «весомый аргумент», подкрепляющий его рассуждения.

В качестве инсталляции для проекта Николай Лызлов выбрал очень красивый, фактурный старинный кирпич, в белой краске похожий, по меткому замечанию Елены Гонсалес, на батон хлеба, от себя добавим – обсыпанный мукой. Название в контексте «Генетического кода» простое и ясное — «Клетка».

Вот как комментирует этот жест сам автор:

«Я все жду, когда, наконец, появится нормальный материал, который сможет в условиях сегодняшних требований к энергоэффективности выполнить две функции – быть конструктивным, несущим и быть изолирующим. Чтобы у нас стена снова стала стеной кирпичной, каменной, деревянной и не нуждалась в каких-то ватных утеплителях…И не хочется никакого лицевого кирпича, а хочется его просто покрасить. Вот так по-московски. У нас недавно был опыт крашеного кирпича, совсем небольшой эксперимент – загородный дом для одного товарища делали. Побелили, причем такой красочкой, чтобы она потом стала слегка смываться, и чтобы этот красненький кирпич опять сквозь нее – чтобы акварельность появилась. А кирпич для этого нужен самый такой, Голицынского завода, – полнотелый. Я по этому поводу пошел и сфотографировал недавно два здания в Москве – бывшую Гордуму и Исторический музей. Вот там кладка, там все покрашено, и все замечательно выглядит».

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

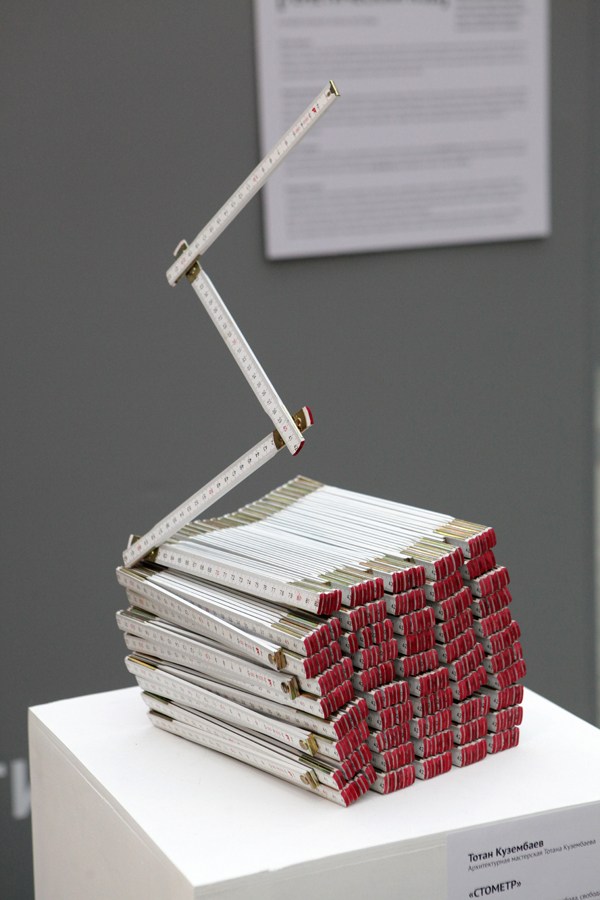

Cтрана визуалов

Русские люди чаще выбирают глазами, чем умом, и это отражается в национальной архитектуре, считает Тотан Кузембаев, участник спецпроекта «Генетический код». Публикуем видеоверсию его интервью и объект, который архитектор представил на выставке в рамках фестиваля «Зодчество 2014».

Как мы уже писали, программа фестиваля в этот раз, как никогда, насыщена кураторскими спецпроектами. Повод — празднование столетия русского авангарда, самобытной и одной из самых ярких страниц в истории российской архитектуры. Сила и до сих пор ощутимый по всему миру резонанс этого явления вдохновили кураторов Андрея и Никиту Асадовых задуматься, когда и в чем еще проявилась идентичность отечественной школы, как ее воспринимает и востребует день сегодняшний. Они предложили для фестиваля тему "Актуальное Идентичное". Развивая ее в спецпроекте "Генетический код", куратор Елена Петухова пригласила 20 архитекторов поразмыслить о специфике национальной архитектуры и выразить ее ДНК пластически — в форме символических объектов и инсталляций. Всем участникам задавались примерно такие вопросы:

1. Как бы вы определили специфику российской архитектуры. Можно ли говорить о некий общих приемах или сквозных темах?

2. Какие образы или мотивы вы считаете наиболее характерными?

3. Как отмеченные вами черты отражаются в вашем творчестве?

4. Какой объект или элемент вы выбрали для инсталляции в рамках проекта и почему? 5. Нужно ли сегодня говорить о национальном характере российской архитектуры, осмыслять ее идентичность или есть проблемы поважнее?

Команда сайта Archplatforma.ru и Группы 360.ru записала ответы на видео. Одним из первых на призыв принять участие в проекте откликнулся Тотан Кузембаев.

Девиз «В погонных метрах, в квадратных метрах и кубичеких метрах свободу дай» материализовался в объекте «СТОМЕТР».

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

Без привязки к месту

Архитектурное бюро Woods Bagot реализовало в сиднейской штаб-квартире компании Fujitsu самую актуальную на сегодня схему организации офисного пространства: привычных рабочих мест здесь просто нет.

Представительство в странах Океании крупного мирового производителя компьютерных систем занимает пять этажей в новом здании на северо-западе Сиднея. Общая площадь помещений составила около 9000 кв.м. Архитекторы стремились отразить в планировочных и декоративных решениях и японские корни компании, и ее работу в сфере современных коммуникационных технологий, и открытость во взаимоотношениях с клиентами.

Условно концепцию можно назвать «проворная работа». И для ее создания архитекторам пришлось провести серьезное исследование структуры рабочих мест и схем взаимодействия внутри компании, а так же вовлечь самих сотрудников в процесс формирования будущего офиса. В основе концепции система управления персоналом, ориентированная, прежде всего, на оценку результата, а не контроль за исполнением. Поэтому никаких постоянных столов у сотрудников нет. Вместо них гибкие рабочие зоны и места взаимодействия, оборудованные по последнему слову техники.

Центром офиса стала эффектная просторная лестница, собирающая воедино все пространство и обеспечивающая высокий уровень коммуникации. Вокруг нее свободно расположены самые различные зоны: кухни, места отдыха и взаимодействия, рабочие островки. На каждом этаже есть возможность работать стоя или сидя, уединенно или в команде, сосредоточенно или расслабленно. Между рабочими зонами оборудованы специальные места пересечения и взаимодействия.

В оформлении интерьера, довольно спокойном в целом, использован линейный декор, напоминающийсложенную бумагу и отсылающий к традиционному японскому искусству оригами. А также – деревянная отделка разных оттенков: «дымчатый дуб» в клиентских переговорных и дерево более светлых и средних тонов в общественных зонах. Многие предметы, как, например, деревянная же стойка рецепции, выполнены на заказ специально для этого проекта.

Офис Fujitsu в Сиднее ориентирован прежде всего на сотрудников и клиентов. Созданное архитекторами Woods Bagot пространство не ограничивает и разделяет, а, наоборот, объединяет пользователей и предоставляет им бесконечную свободу выбора как, где и когда работать. Последние исследования показывают, что такой подход позволяет существенно повысить эффективность и лояльность персонала. При условии, конечно, что сотрудники принимают новый подход к работе и организации пространства и знают, как использовать все его возможности.

Официальный сайт архитектурного бюро: woodsbagot.com

Три музея под одной крышей

В городе Кеймбридже (США), где находится Гарвардский университет, завершилась реконструкция музейного комплекса по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. Новое здание объединило под одной крышей коллекции трех музеев – Фогга, Буша-Рейзингера и Саклера. Музеи всегда были неотъемлемой частью культурной экосистемы Кеймбриджа и Бостона, теперь их роль в этом пространстве стала более заметной.

«Ренцо Пьяно спроектировал здание, само по себе красивое, как произведение искусства, – сказала на открытии комплекса в ноябре президент Гарвардского университета Дрю Фауст, – оно вдумчивое, как и люди, которые будут работать и учиться в нем. Оно позволит расширить возможности познания и изучения произведений искусства, в том числе в рамках учебной программы, и оно всегда будет открыто для посетителей, желающих прикоснуться к этим несравненным сокровищам».

Все три музея и раньше были известны под общим названием Гарвардских художественных музеев; каждый из них располагает всемирно известными коллекциями. Собрание музея Фогга включает разделы раннего итальянского Возрождения, голландской живописи XVII века, французского и британского искусства XIX века, в том числе одну из наиболее полных коллекций произведений Прерафаэлитов, и, наконец, коллекцию живописи импрессионистов и постимпрессионистов. Музей также владеет собранием американской живописи и графики XIX и XX веков, современной скульптуры и инсталляции.

Музей Буша-Рейзингера посвящен исключительно искусству Центральной и Северной Европы, с особым акцентом на искусстве Германии. Среди разделов музея произведения позднего средневековья, скульптура, немецкий экспрессионизм и абстракция 1920-х годов, работы Баухауса, современное искусство.

Музей Саклера владеет одной из самых значительных коллекций Азиатского искусства на Западе, куда входит собрание архаической китайской нефритовой скульптуры, древних бронзовых изделий, буддийской скульптуры и керамики, японской и корейской графики. Другой раздел музея посвящен древнему миру и включает коллекции греческого, Римского, египетского и ближневосточного искусства. Объединенные в общем пространстве все три собрания составляют коллекцию из примерно 250,000 экспонатов, охватывающую искусство от Древнего мира до современности и представляющую все континенты.

Сердцевина музейного комплекса – двор Калдевуд; он образован двухъярусной галереей, воспроизводящей внутренний двор итальянского палаццо или городскую площадь эпохи Возрождения. В процессе реконструкции двор был увеличен в высоту и получил новую стеклянную крышу, благодаря чему в центр здания теперь проникает естественный свет. Сюда посетители попадают из обоих предусмотренных входов, здесь находятся магазин и кафе, которые открыты для публики без покупки входного билета, и здесь организована продуманная навигация, позволяющая сориентироваться в большом пространстве комплекса.

Помимо площадей для постоянной экспозиции новое здание включает галерею для временных выставок, учебный центр и реставрационные мастерские. Художественно-учебный центр с классами и двумя лекционными залами расположился на верхних этажах здания. Он предоставляет новые универсальные платформы доступа к коллекции, возможность тесного взаимодействия с отдельными произведениями искусства, как для сообщества Гарвардского университета, так и для широкой общественности. Но в первую очередь он рассчитан на студентов и преподавателей, на проведение научных исследований и подготовку музейных специалистов, которые получают практический опыт работы с широким спектром экспонатов коллекции.

К открытию Музеи подготовили две выставки: Марка Ротко и Ребекки Хорн. Выставка фресок Марка Ротко, выполненных им для Гарвардского университета в 1958-61 годах, использует метод цифровой проекции, как способ вернуть публике эту важную для понимания его творчества серию монументальных работ. На выставке Ребекки Хорн «Work in Progress» демонстрируются недавно приобретенные музеем Буша-Рейзингера объекты и инсталляции, фотографии ранних перформансов и фильмы художницы.

Официальный сайт архитектурного бюро: rpbw.com

«Стоит задуматься о единой эстетике путей подземного движения»

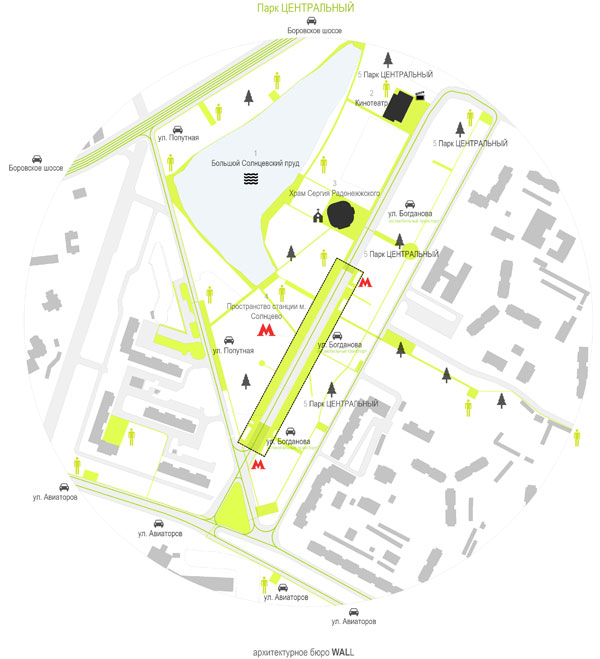

Рубен Аракелян, сооснователь бюро WALL, вышедшего в финал конкурса на архитектурно-художественную концепцию двух станций Калининско-Солнцевской линии метро, комментирует конкурсное задание, идеи для «Солнцево», разработанные вместе с партнером Айком Навасардяном, актуальные проблемы столичной подземки и возможные пути их решения в будущем.

От редакции. Проектирование станций метро — горячая тема столичной архитектурной жизни. В будущем году московскому метрополитену исполняется 85 лет. С 2011 года, согласно программе, принятой городскими властями в ответ на проблемы и потребности резко выросшего мегаполиса, темпы его развития ускорились – к 2020 планируется проложить более 160 км новых путей и построить 78 станций. Международный конкурс на концепцию для станций «Солнцево» и «Новопеределкино», завершившийся в ноябре, стал первым, проведенным после долгого перерыва, и вызвал серьезный резонанс. Более 600 заявок от участников из разных стран. Десять проектов – по пять на станцию – прошли во второй тур. О предложениях победителей мы уже рассказывали. Сегодня беседуем с архитектором одной из команд, близко подошедших к победе, и планирующей участвовать в разработке объектов метро в дальнейшем.

Рубен, почему из двух станций вы выбрали для проектирования «Солнцево»?

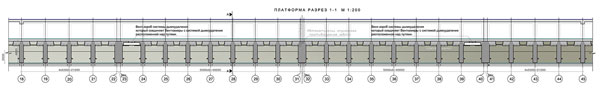

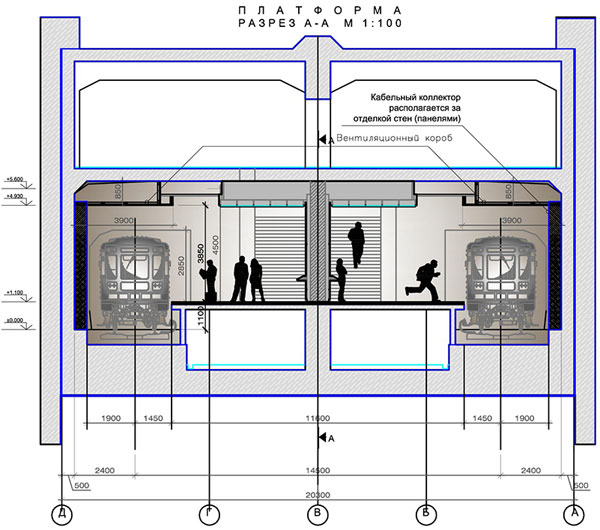

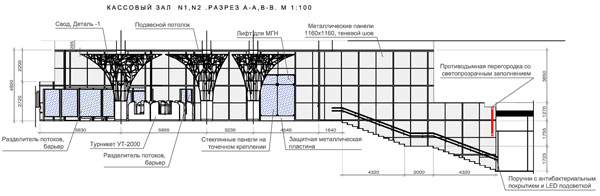

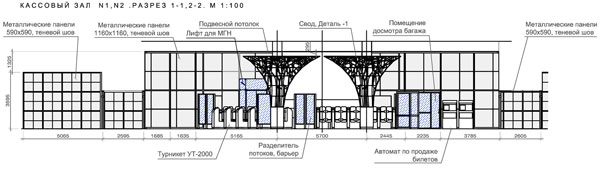

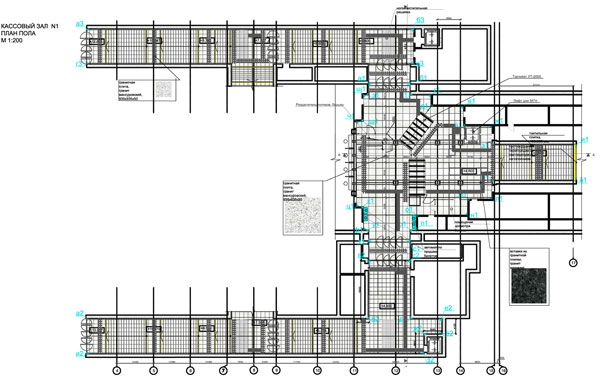

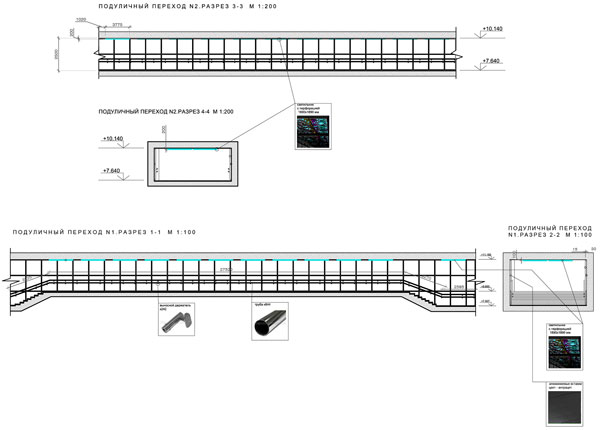

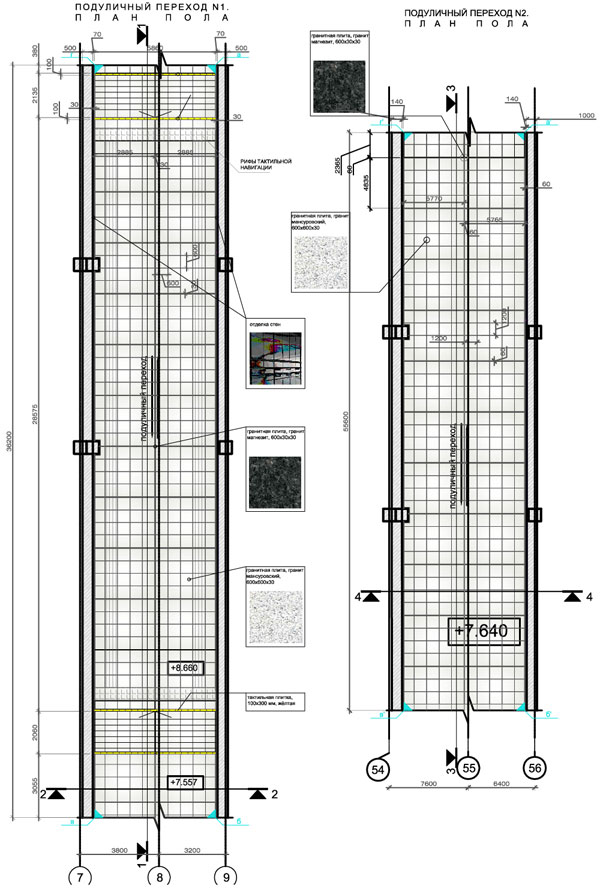

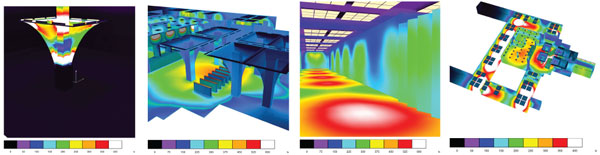

Выбирали не мы. После подачи заявок все команды получили кодовые номера и название станции, которую следовало разработать. Кто успевал, мог спроектировать и вторую, это разрешалось, но мы решили сосредоточиться на одной. В первом туре требовалось подготовить по одной визуализации главных зон – входного павильона, подуличного перехода, кассового зала, платформы. Во втором мы по рекомендациям корректировали первое предложение, представляли дополнительные визуализации, концепцию освещения, навигации, раскладку материалов и смету. Затем защищали свой проект в Институте «Стрелка» (оператор конкурса – Прим.ред.) перед Жюри.

Как вы отразили в своем объекте специфику места проектирования?

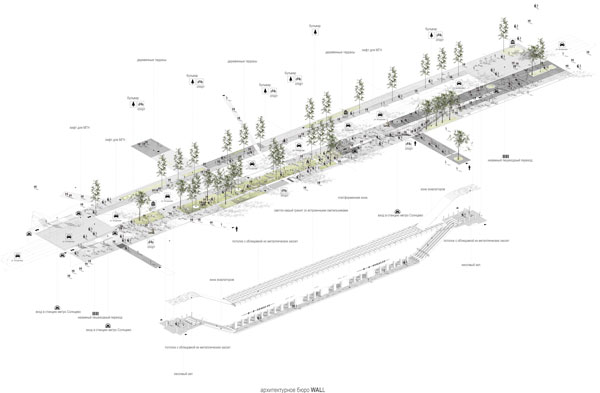

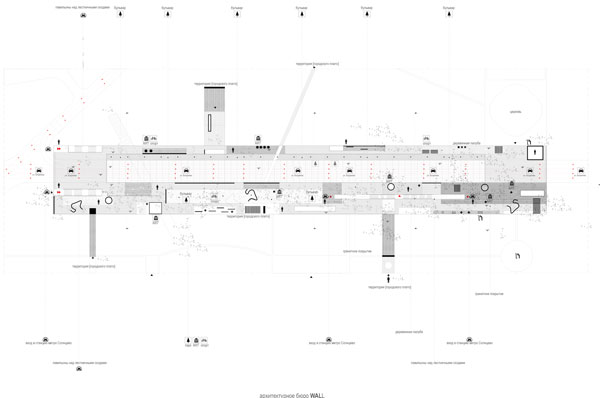

Работа с контекстом, с городом – среди ключевых аспектов нашего проекта. Пространство станции метро расположено на территории парка «Центральный». При этом входные павильоны разделены улицей Богданова и удалены друг от друга по диагонали примерно на 100 метров. Мы посчитали необходимым показать их связь и выделить территорию метро на поверхности единой «землей» – специальным мощением, скомбинированным из серого гранита, дерева и бетонных плит. Это упрощает навигацию: оказавшись у одного входа, понимаешь, что по «плато» можно дойти до другого. Ориентация между входами – одна из проблем московского метро, которую мы здесь попытались решить.

Единая «земля» не прерывается проезжей частью?

В зоне пешеходного перехода предполагалось такое же мощение. Оно бы «притормаживало» автомобили, как, к примеру, на переходах от станции «Кропоткинская» к Пречистенке и Волхонке. Еще мы думали о том, что наземная часть метро должна интегрироваться в общественные пространства парка, стать звеном в цепочке пешеходных связей вместе с набережными Солнцевского пруда, площадками перед близлежащим храмом и кинотеатром. Мы представили, что все вместе эти пространства могли бы собираться у гуляющих по парку и прохожих в «коллекцию впечатлений». И в ней «земля метро» или, как мы ее назвали «плато» или «верхняя палуба», на всем протяжении примечательна ландшафтом: в мощение включаются островки озеленения, террасные структуры, углубления с небольшими водоемами. В «палубу» вмонтированы линейные светильники, по мере приближения ко входам их становится больше.

Как вы оформили точки входа в метро? Они в вашем проекте относительно незаметны.

По конкурсной программе обязательно нужно было спроектировать входные павильоны, но мы отказались от их традиционного решения в виде отдельных объемов. Учитывая контекст и видовые точки, не хотели замусоривать парк архитектурными объектами и заменили павильоны насыпями-холмами, еще раз подчеркнув, что лицом метро в данном случае может быть рукотворный ландшафт, близкий естественному, своеобразный живой парк с элементами «возмущения» рельефа. В темное время суток входы выглядели бы очень эффектно – как щели в земле, из которых пробивается свет.

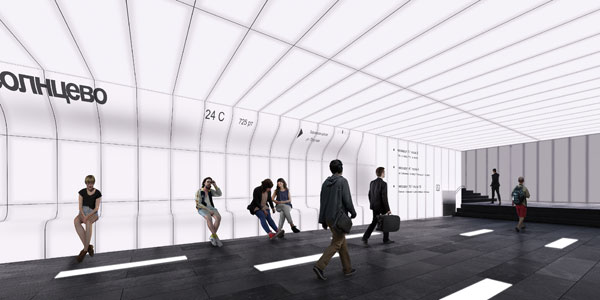

Спускаясь вниз, попадаешь в необычный подземный переход – не темный и мрачный, а светлый, облицованный матовым стеклом с подсветкой. Он ведет в такой же светлый кассовый зал с эскалаторами на «нижнюю палубу», платформу. Она тоже отделана гранитом, но, в отличие от «верхней палубы», белым. Смена напольных покрытий происходит в кассовом зале, таким образом обозначается преемственность между уличной и подземной территориями. Еще на платформе такие же, интегрированные в пол, светильники, как и наверху. Благодаря единому стилистическому языку станция осмыслена как целостный организм.

В платформенном зале у вас много шрифтовой графики, подсвеченные опоры, но в целом геометрия форм и дизайн поверхностей минималистичны, в то время как другие финалисты, в лучших традициях московского метрополитена, постарались придать своим станциям яркий индивидуальный облик, как-то пластикой или цветом обыграть название. Почему вы предпочли такое, в общем-то, нейтральное решение?

Нам кажется, что привязываться в архитектуре к названиям станций ни к чему. Они ведь теоретически могут когда-нибудь измениться. Оформление московского метро в прошлом служило своеобразной идеологической ширмой, декорацией, призванной продемонстрировать богатство и мощь Страны Советов. Из старых станций я больше всего люблю «Кропоткинскую» – за выразительную, но при этом благородную, «тихую» архитектуру. Сегодня метро в первую очередь должно быть функциональным транспортным средством, исправно доставляющим пассажиров из точки «A» в точку «B». Это вовсе не означает, что все станции должны быть на одно лицо, но когда из окон поезда ты сначала видишь теремные узоры, а на следующей остановке – «солнечных зайчиков», то чувствуешь себя, как в «Диснейленде». Мы стремились создать спокойное, расслабляющее пространство.

В первом варианте платформа у нас вообще выглядела как «интровертная» белая комната, место-воспоминание. Пути отделялись от зала перегородками, как на некоторых станциях в Санкт-Петербурге или в Гонконге. Это и безопаснее. Однако при доработке во втором туре стены пришлось убрать, потому что пока из-за разницы в моделях поездов невозможно рассчитать места открывания дверей. Для финального варианта мы просто вырезали в этих перегородках отверстия по высоте вагонов, а в оставшихся верхних панелях разместили схему ветки и пересадок. Сейчас навигация на платформах устроена очень неудобно – на несущих стенах, поезда ее перекрывают.

И не сразу разберешься, с какой стороны приходит нужный поезд, потому что указатель направлений часто висит в единственном месте — где-то высоко под потолком в центре зала.

Поэтому мы предложили разместить эти надписи по краям и в центре на опорах. А в скамейках, эргономично вписанных между столбами, предусмотрели розетки для подзарядки «гаджетов». То есть мы поставили акцент на визуальном комфорте и функциональности.

Если бы конкурсное задание предусматривало не только оформление, но и архитектурное проектирование станций, ваш вариант отличался бы от имеющегося?

Действительно мы имели дело с уже разработанным, более того – находящимся в реализации проектом. И обусловленных им ограничений оказалось больше, чем ожидалось. При проектировании с «нуля» мы бы, наверное, не стали рыть станцию в парке. Рациональнее было бы интегрировать ее в какое-нибудь многофункциональное здание, например. Или, возможно, сделали бы открытую платформу. Очень красивый проект с лесом, спускающимся к станции, предложило для «Новопеределкино» бюро FAS(t), но поскольку там уже есть стена в грунте, в данном случае он нереализуем.

Нужно ли придумывать для новых веток метро единый дизайн-код? Это бы как раз помогло избежать эффекта «Диснейленда».

Это очень важный вопрос. Нам кажется, что нужно. Единую стилистику можно было бы продумать уже для этого, строящегося участка Калининско-Солнцевской линии. Если наложить схему метрополитена на карту города, то можно увидеть, что «Солнцево» обозначает центр между «старой» и «новой» Москвой. Начинающийся отсюда отрезок со станциями, решенными в одном ключе, мог бы идентифицировать для пассажиров движение по недавно присоединенной части столицы. Необязательно при этом делать все платформы одинаковыми, но внедрять какие-то связующие, узнаваемые элементы, формирующие идентичность каждой из новых линий, на наш взгляд, стоит.

От редакции. Работы всех финалистов конкурса на разработку станций «Солнцево» и «Новопеределкино» совсем скоро можно будет рассмотреть на фестивале «Зодчество 2014» (18-20 декабря в Гостином дворе) на выставке «Московский метрополитен. 80 лет в поисках идентичности». Куратором экспозиции выступает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Наряду с проектами нового времени экспозиция представит малоизвестные материалы по истории строительства столичного метрополитена, погрузит зрителей в творческий процесс, результаты которого до сих пор приводят в восхищение не только туристов, но и самих москвичей.

Тренд «метро» поддерживает и свежий 13 номер журнала speech: На его страницах, в обновленном дизайне – передовые примеры зарубежного и отечественного метростроения в сопровождении исторических экскурсов и интервью с ведущими специалистами в этой области.

P.S. Узнать больше о творческой позиции и развитии бюро WALL можно будет на встрече с его архитекторами в рамках 3-его блока программы I DO 18 декабря в Школе МАРШ.

Яркие обложки: проект LIAG

В 2014 г. в городе Зуретмере (Нидерланды) было построено здание для NDB Biblion, производителя электронного оборудования для библиотек. Оформление фасадов намекает на специализацию фирмы: цветные вставки похожи на книги, расставленные на полках.

NDB Biblion решили построить новое здание, чтобы снизить себестоимость своей продукции. Раньше их офисы и производство находились в двух зданиях, и сотрудникам приходилось по работе ходить с этажа на этаж. Планировка, которую придумали архитекторы LIAG, существенно улучшила логистику производства.Площадь здания — 14 000 кв. м., из них 9 300 кв. м. занимают офисы, а 4 700 — производство.

Снаружи сооружение выглядит, по озорному выражению архитекторов, как «стопка бумаги, обрезанная по краям по форме участка». Фасад опоясывают горизонтальные белые полосы на уровне перекрытий. Они, как разъясняют архитекторы, символизируют взаимосвязанность процессов, протекающих в здании. А ещё, как уже было сказано, полосы напоминают библиотечные полки, на которых стоят книги в ярких переплётах — цветные простенки между окнами. Простенки работают как жалюзи — отсекают прямые лучи солнца. Поэтому во всём здании они параллельны друг другу, а к изогнутым поверхностям фасадов оказываются повёрнуты то под одним, то под другим углом.

Здание оснащено сложными системами энергосбережения, которые в таких небольших постройках встречаются редко. В нём есть тепловые насосы и подземное хранилище энергии, которое летом медленно аккумулирует тепло, а зимой, обогревая здание, медленно остывает. В частности, тёплый воздух из-под земли используется для того, чтобы растапливать снег на крыше производственного корпуса, где устроена автостоянка. Летом, наоборот, остывшее за зиму подземное хранилище охлаждает здание. Планировка помещений такова, что максимально часто и долго они освещаются дневным светом. А в тех редких случаях, когда свет всё-таки приходится включать, на него не уходит много энергии: всё искусственное освещение на светодиодах. Всё это, в конечном счёте, тоже снижает себестоимость продукции NDB Biblion.

Официальный сайт архитектурного бюро: liag.nl

Красиво горит

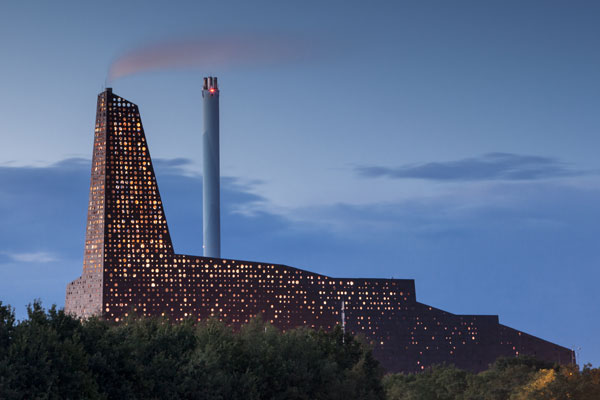

Здание любого назначения может стать арт-объектом. Ярким, в прямом смысле, примером тому служит мусоросжигательный завод в предместьях Роскилле по проекту Эрика ван Эгераата. На днях сооружние удостоилось премии Media Architecture Biennale в категории «Архитектура и анимация».

Эрик ван Эгераат любит делать «громкую» архитектуру. Он всегда ищет в работе вызовы и отвечает на них смело, в атакующей манере, так, чтобы всем даже издалека было видно, как виртуозно он справился с трудной задачей. В данном случае вызовов было несколько. Во-первых, исторический и культурный контекст: небольшой ныне город Роскилле — древняя столица Дании, в центре которой расположен собор, заложенный еще в 12 веке и до сегодняшнего дня являющийся усыпальницей королевской династии. Во-вторых, само назначение здания — новый корпус мусоросжигательного завода — мягко говоря, не слишком соответствует творческому методу архитектора, так как обычно требует сугубо функционального подхода и сдержанной стилистики. Третий вызов заключен в местоположении объекта. Он находится в индустриальном предместье города на открытом ландшафте и хорошо виден с дороги.

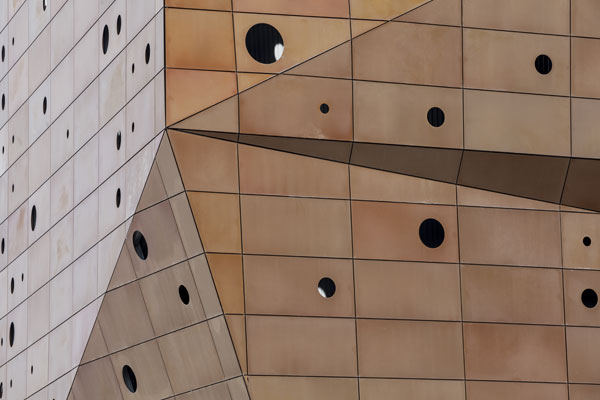

Здание 6-ой линии завода компании Kara/Noveren имеет площадь 7 400 кв. м. Здесь не просто сжигают отходы, которые не могут быть подвергнуты вторичной переработке, а превращают их в тепло для окружающих домов. Что собственно и определило концептуальное решение, которое условно называют «Энергетическая башня». Массивная постройка цвета коричневой глины напоминает гигантскую ржавую улитку: имеет угловатую форму, отсылающую к крышам других корпусов завода. Венчает ее 100 метровая «башня», скрывающая трубу. Аллюзии на кирпичную кладку и шпили готического собора очевидны, также как и стремление архитектора создать новую архитектурную доминанту.

На самом деле, здание имеет двойной фасад. Его функциональная часть закрыта нарочито грубо обработанными алюминиевыми панелями с лазерной перфорацией, причем размеры и количество отверстий нарастают к верхней части.

За панелями расположена цветная динамическая подсветка, и в темное время суток разыгрывается настоящий спектакль: раз в час возникает «искра» и мгновенно здание само на несколько минут оказывается охваченным пламенем. Постепенно оно угасает, оставляя лишь «тлеющие угли». Символика опять же более чем прозрачная.

Постройка завершена совсем недавно, но ее эффектный фасад, созданный в соавторстве с датским специалистом по световой архитектуре Гунвером Хансеном, уже отмечен престижной наградой. Профессиональное жюри Media Architecture Biennale в Орхусе единогласно присудило ему первый приз в категории «Архитектура и анимация». Причем соперники у здания Эрика ван Эгераата были очень серьезные: концертный зал Haгpa в Рейкъявике и медиа-фасад Центра современного искусства в Кордове.

Официальный сайт архитектурного бюро: erickvanegeraat.com

Под крылом беркута

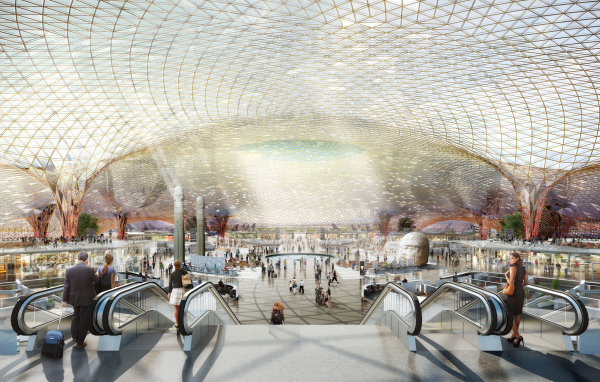

Международный аэропорт Мехико станет одним из самых больших в мире. Проект интернациональной команды в составе Foster + Partners, Fernando Romero Enterprise (FR-EE) и Netherlands Airport Consultants (NACO) был выбран по конкурсу, и Лорд Норман Фостер, уже не в первый раз, нацелен совершить революцию в аэропортостроении.

Наверное, трудно найти среди архитекторов более опытного «специалиста по аэропортам», чем Лорд Норман Фостер. Сам он объясняет это своей службой в королевских военно-воздушных силах Великобритании и возникшей уже тогда настоящей страстью к полетам и авиации.

Международный аэропорт Мехико станет одним из самых больших в мире — 470 000 кв.м и три взлетно-посадочные полосы (в перспективе расширение до шести полос). При этом архитекторы решили сломать традиционную систему терминалов со сложными переходами и внутренним транспортом. Единое и довольно компактное пространство, даже не разбитое на этажи или уровни в традиционном понимании этого слова, по их мнению, существенно упростит навигацию, ускорит перемещение и позволит повысить пассажиропоток. За счет Х-образной формы постройки по периметру удастся разместить сразу 95 выходов к самолетам.

Внутреннее пространство перекрыто стальной остекленной конструкцией, выполняющей роль и крыши и стен. Длина ее пролетов составит больше 100 метров, а самого большого — целых 170 м. Сама конструкция очень легкая (вес критически важен для местной почвы), недорогая и собирается довольно быстро без возведения лесов. В центре светлого просторного терминала разместится круглая многофункциональная сцена. И, конечно же, предусмотрены магазины, рестораны и кафе.

Проект Фостера претендует на экологический сертификат LEED Platinum. На строительство огромного терминала уйдет меньше материалов и потреблять он будет меньше энергии, чем обычный городской квартал. Инженеры постарались максимально использовать специфику местного климата и большую часть года для создания комфортной температуры будет использоваться внешнее тепло. Стеклянное «покрывало» и обеспечивает естественное освещение, и позволяет защититься от жесткого солнца, а так же задействовано в системе отопления и даже используется для сбора дождевой воды. Все трубы и коммуникации при этом будут проведены под землей и не нарушат целостности образа.

На гербе Мексики изображен сидящий на кактусе беркут, пожирающий змею. И эта символика почти буквально повторена в проекте. Уже на подъезде к аэропорту расположится сад кактусов, который, как змея, «обовьет» дорога, а над ним «раскроет крылья» собственно терминал.

По предварительной оценке реализация проекта займет всего около четырех лет. Новый транспортный узел создаст большое количество рабочих мест. Особо отмечается, что проект будет реализован при помощи местных конструкторов и строителей, хорошо знающих специфику почвы и климата. Но и в процессе эксплуатации потребность в высококвалифицированных сотрудниках будет высока, что существенно повысит уровень жизни в близлежащих районах, улучшит их инфраструктуру.

Официальные сайты архитектурных бюро: fosterandpartners.com, fr-ee.org

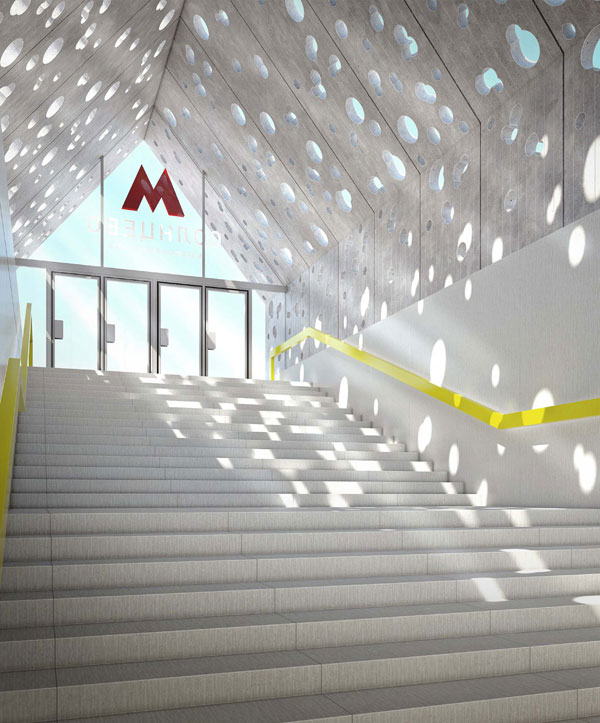

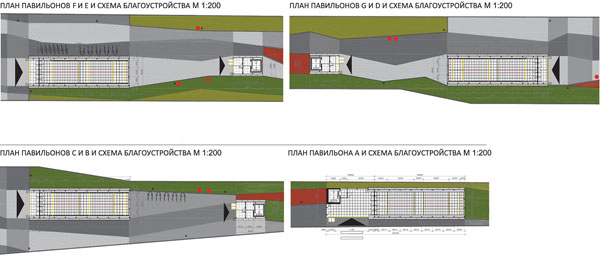

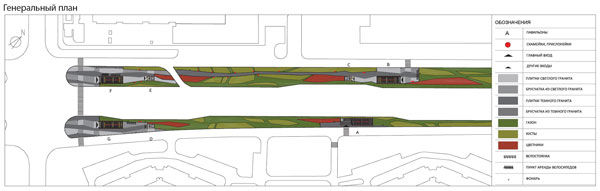

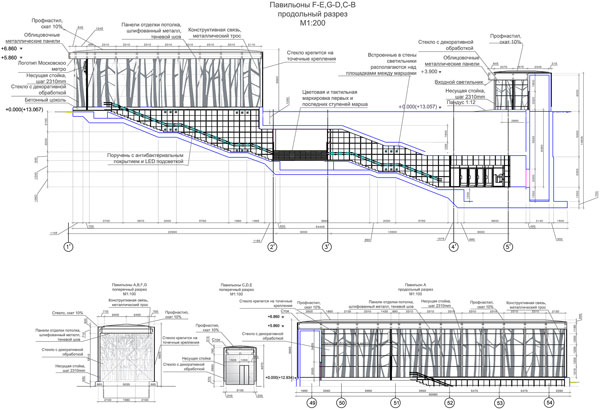

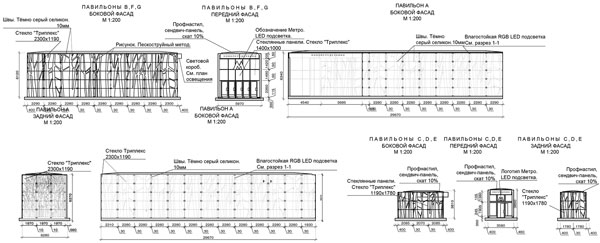

Станция метро «Солнцево»: проект Nefa Architects

В отличие от ситуации с «Новопеределкино» (см. предыдущую публикацию о Международном конкурсе на архитектурно-художественную концепцию для двух станций Московского метрополитена), в случае со станцией «Солнцево» никаких проблем с выбором победителя не было. И профессиональное жюри, и «народное голосование» единодушно отдали предпочтение проекту, представленному московской студией во главе с Дмитрием Овчаровым.

В соответствии со звучным названием станции и района главная тема проекта – солнце. Символизирующий его большой оранжево-желтый круг будет встречать пассажиров метрополитена уже в конце перехода под улицей Богданова и в месте размещения касс.

Помимо знаковой функции, эмблема наделяется и навигационным назначением — супрерграфический оп-арт указывает выход в город, к солнцу. Изображений солнца на станции должно быть несколько – и на потолке, и на стенах, и даже на полу. Также на всех ее поверхностях будет множество просто желтых «пятен» самых разных размеров и конфигураций. Движущиеся поручни эскалаторов и лестничные перила тоже планируется сделать желтыми. Поскольку основная цветовая гамма облицовки и окраски интерьеров «Солнцева» основывается на оттенках металлически-серого, эти вкрапления создадут энергичный контраст.

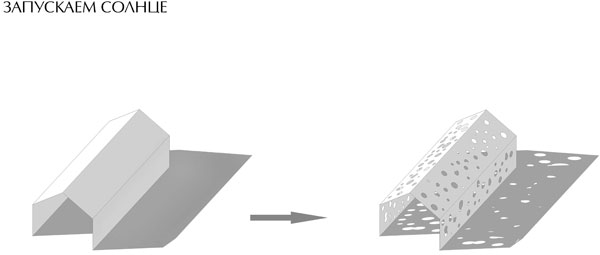

Наземные павильоны с двускатной крышей и продольными стенами из бетона и остекленными торцами, по словам авторов, восходят к самой незамысловатой жилой или хозяйственной постройке из русской деревни. Неожиданное, на первый взгляд, уподобление не случайно – это связь проекта с историей места, где в начале XX века был дачный поселок. Павильоны вытянуты по горизонтали вдоль Боровского шоссе, составляя единую пространственную композицию с подобием маленького дачного садика посередине.

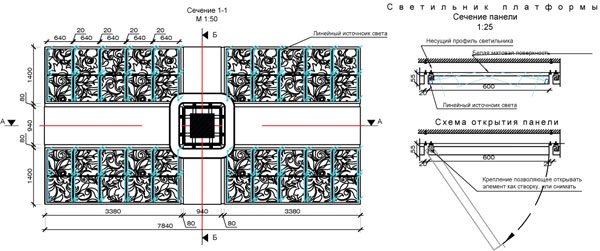

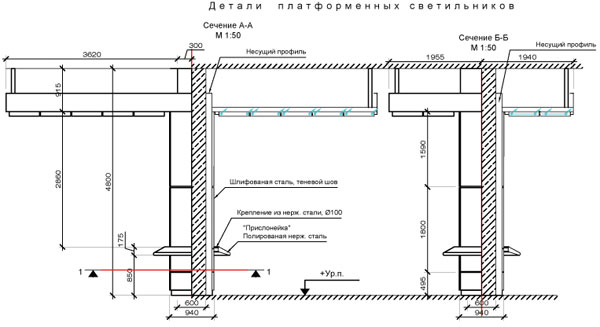

Множество прозрачных проемов в железобетонной кровле двухскатной крыши и в стенах пропускают солнечный свет внутрь станции. Над платформой устраивается двухслойный потолок, конструкция которого позволяет создать иллюзию естественного освещения. Обращенные к пассажирам круглые отверстия нижнего потолка освещаются отраженным от верхнего потолка рассеянным светом искусственного происхождения. Общее количество света увеличивают глянцевые поверхности металлических листов облицовки стен и потолка. Та же роль светоотражателя отводится массивным пилонам, колоннам-столбам с навигацией и цилиндрическим тумбам, на которые можно облокотиться или присесть.

Отвечая на вопросы корреспондента «Архплатформы», руководитель студии Nefa Дмитрий Овчаров сказал: «Мне нравится лаконичная образная архитектура, в которой главную роль играет свет. Моя любимая старая московская станция метро– «Кропоткинская». В то же время он отдал должное «простым и стильным образцам модернизма шестидесятых–семидесятых годов». В проекте «Солнцево» обе отечественные творческие традиции органически синтезированы.

Официальный сайт архитектурного бюро: www.nefa-architects.com

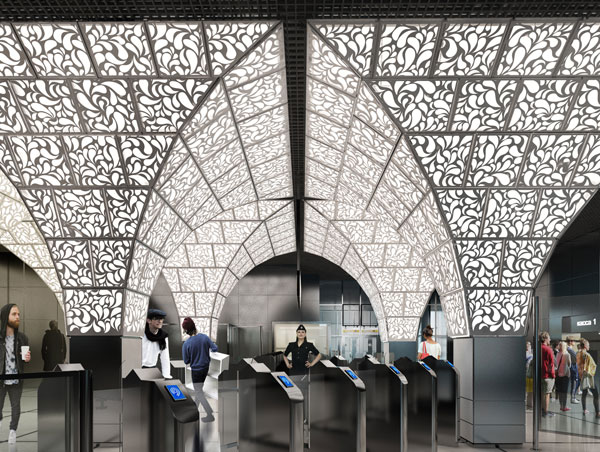

Станция метро «Новопеределкино»: проект U-R-A

24 ноября на Архитектурном совете были награждены победители и финалисты Международного конкурса на архитектурно-художественное оформление двух станций Калининско-Солнцевской линии московского метро. Работы – по пять для каждого объекта – оценивало компетентное жюри. Однако для «Новопеределкино» исход борьбы решило общественное голосование. Рассматриваем, за что проголосовал народ.

В «народном голосовании» на сайте «Активный гражданин» приняло участие около 300 000 человек. В случае с «Новопеределкино» большинство поддержало проект латвийского бюро United Riga Architects (U-R-A). Несмотря на то, что мнение синклита профессионалов склонялось в пользу других конкурсантов, председательствовавший в жюри руководитель строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин объявил победителями именно «народных фаворитов». В СМИ уже поднимался вопрос, можно ли в архитектурных конкурсах полагаться на глас народа. От редакции сразу скажем, что поддерживаем специалистов, справедливо обращавших внимание на то, что между красивыми рендерами, которыми руководствуются простые люди, и реальностью, складывающейся из нюансов, понятных только профессионалам, может быть большая разница. Однако проект выбран. Как он будет реализован, согласно планам, увидим в 2017 году. Сейчас просто рассмотрим детали победившей концепции.

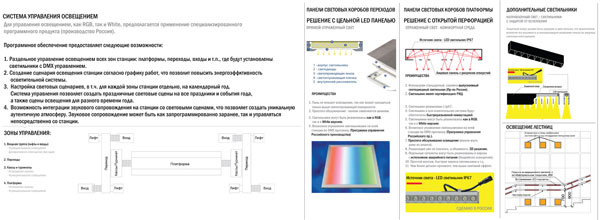

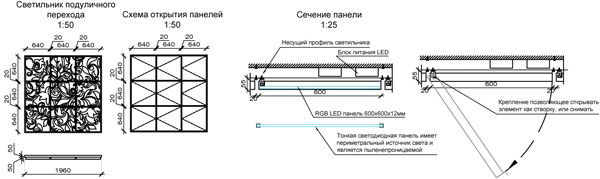

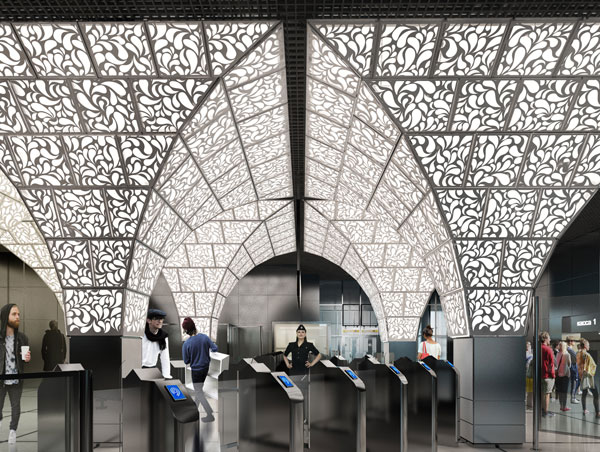

United Riga Architects предложили возродить «русский стиль» в эпоху хай-тека – соединить хорошо узнаваемые орнаментальные мотивы с современными строительно-дизайнерскими технологиями.

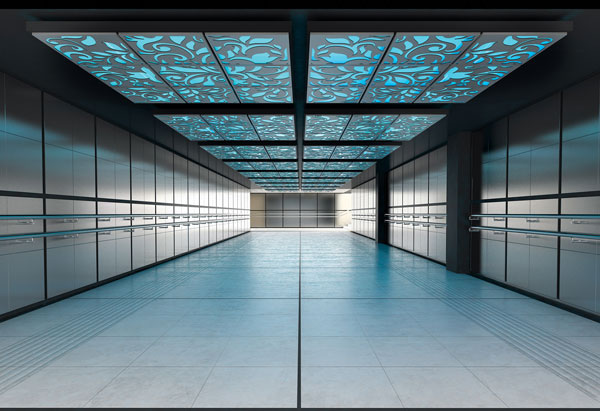

«Мы пытались сделать станцию уникальной. Очень московской и очень русской по стилю и не похожей ни на одну другую станцию в мире», – сообщил корреспонденту «Архплатформы» главный архитектор U-R-А Евгений Леонов. По его словам, основа декора «Новопеределкино» – металлические световые панели, перфорированные «отверстиями в виде русского узора». Узоры становятся главным стилеобразующим элементом, сквозной темой оформления вестибюлей и подземных интерьеров. На выбор заказчика представлены три варианта декоративного орнамента: «Березки», «Хохлома» и «Метрополитен» с возможностью совмещения всех изобразительных тем.

Ключевым мотивом в декоре наземных павильонов выбраны проступающие на поверхности облицовочных стекол гравированные узоры в виде стволов и ветвей берез или сосен. В ночное время светодиодная подсветка должна создавать почти объемный образ леса. Предлагаемое решение связано с тем, что территория современного района Новопеределкино исторически славилась густыми лесами. Стандартные объемы павильонов с таким декором становятся визуальными акцентами в застройке Боровского шоссе.

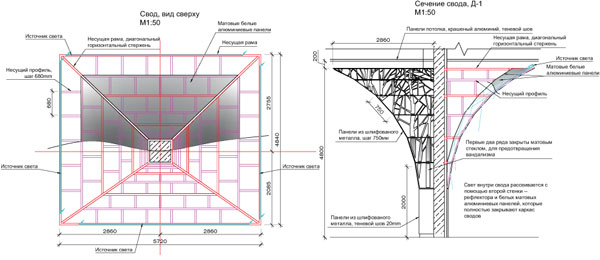

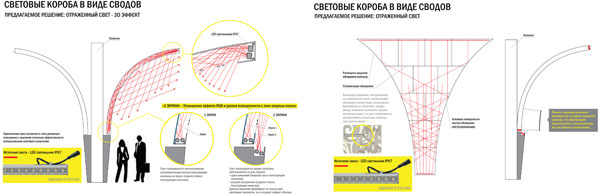

Панели объединяются в световые короба c встроенными излучателями RGB-LED, способными создавать эффект многоцветного кружевного освещения. Как отмечают сами авторы, впервые подобная схема светодекорирования была применена на станции Hafen City в Гамбурге. Над платформами, где общий характер оформления интерьера традиционно лаконичен, короба плоские, а в кассовом зале и зоне эскалаторов и лестниц они напоминают своды кремлевского Теремного дворца. Максимально выразительный эффект планируется обеспечить минимальными средствами: светильники размещаются только по верхнему и нижнему периметру «свода», а размещенная между ними белая поверхность экранирует и рассеивает свет.

Пространство кассового зала визуально расширено: его потолок кажется значительно выше, чем на самом деле. Стекла-экраны с просвечивающими узорами станут главной достопримечательностью станции «Новопеределкино». В праздники и в дни разного рода специальных мероприятий пассажиры и специально приехавшие гости смогут лицезреть свето-цветовое шоу, в том числе и с использованием цифрового видео. Как планируют авторы, цвет станции и отдельных ее помещений может медленно меняться в течение суток и в самые обычные будние дни.

Подробнее о конкурсе: http://archsovet.msk.ru/competitions/metro-solncevo-i-novoperedelkino

Cайт архитекторов: http://www.u-r-a.lv/

- Foster + Partners (43)

- Zaha Hadid architects (35)

- UNStudio (28)

- MVRDV (23)

- Henning Larsen Architects (20)

- Kengo Kuma & Associates (15)

- Richard Meier & Partners (14)

- Coop Himmelb(l)au (12)

- Renzo Piano Building Workshop (11)

- Fuksas (8)

- FOGA (8)

- UNK project (8)

- Shigeru Ban Architects (7)

- A-cero (5)

- Morphosis (4)

- Окна (15)

- Стены (11)

- Энергосберегающие конструкции (10)

- Светопрозрачные конструкции (9)

- Фасады (7)

- Теплоизоляционные конструкции (7)

- Напольные покрытия (5)

- Акустические панели (5)

- Солнечные панели (5)

- Кровля (5)

- Вентиляционные системы (5)

- Двери (5)

- Потолки (4)

- Декоративные модули (4)

- Охлаждающие системы (4)

- Заха Хадид (Zaha Hadid) (39)

- Норман Фостер (Norman Foster) (37)

- Кенго Кума (Kengo Kuma) (15)

- Стивен Холл (Steven Holl) (13)

- Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) (12)

- Доминик Перро (Dominique Perrault) (11)

- Жан Нувель (Jean Nouvel) (10)

- Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas) (10)

- Фрэнк Гери (Frank Gehry) (10)

- Мануэль Готран (Manuelle Gautrand) (8)

- Моше Сафди (Moshe Safdie) (6)

- Марсиу Коган (Marcio Kogan) (5)

- Арата Исодзаки (Arata Isozaki) (4)

- Маттео Тун (Matteo Thun) (4)

- Бернар Чуми (Bernard Tschumi) (2)

- Союз московских архитекторов (СМА) (53)

- МАРШ (51)

- Музей Архитектуры им. A.В.Щусева (34)

- Москомархитектура (34)

- Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (26)

- НИ и ПИ Генплана Москвы (20)

- Галерея ВХУТЕМАС (19)

- ГМИИ им. А.С.Пушкина (19)

- ЦДА (17)

- Фонд Сергея Чобана - Музей архитектурного рисунка (16)

- ИЦ "Сколково" (15)

- Музей Москвы (15)

- Центр дизайна ARTPLAY (13)

- ЦСИ Винзавод (12)

- Союз архитекторов России (12)

- АРХ Москва (53)

- Международный конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика (53)

- Фестиваль Зодчество (35)

- Генетический код (25)

- АрхиГрафика (20)

- Архстояние (17)

- Московская Биеннале Архитектуры (17)

- АРХИWOOD (14)

- Венецианская биеннале архитектуры (13)

- PinWin.ru (11)

- Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) (10)

- iSaloni (9)

- Фестиваль "Световая архитектура" (9)

- Премия Авангард (8)

- Золотое сечение (7)

О проекте

О проекте

Любое использование материалов сайта приветствуется при наличии активной ссылки.

Будьте вежливы,

не забудьте указать источник информации (www.archplatforma.ru),

оригинальное название публикации и имя автора.