Дома и стены помогают

1 мая в Милане начнет работу EXPO 2015. Хозяева площадки представили один из самых смелых и сложных проектов национальных павильонов. Архитекторы «Палаццо Италия» – Nemesi&Partners – рассчитывают, что их экологичное и символичное здание послужит на благо инноваций и после Всемирной выставки.

Планировка «ЭКСПО 2015» выстроена вдоль двух перпендикулярных осей по принципу Декумануса и Кардо — аналогично пересечению двух главных улиц в древнеримских городах. Резиденция страны-хозяйки расположилась в центре пересечения двух главных осей — на Площади Италии (Piazza Italia). Римское архитектурное бюро Nemesi&Partners получило заказ на проектирование в 2013 году по итогам конкурса, в котором участвовало 68 творческих коллективов из разных стран. Экспозиция Италии займет несколько зданий – главный шестиэтажный павильон площадью около 13 тысяч кв. метров и ряд небольших трехэтажных строений примерно такой же площадью, что и главный корпус.

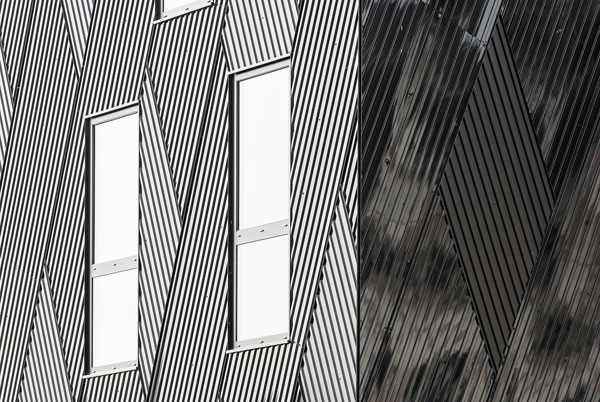

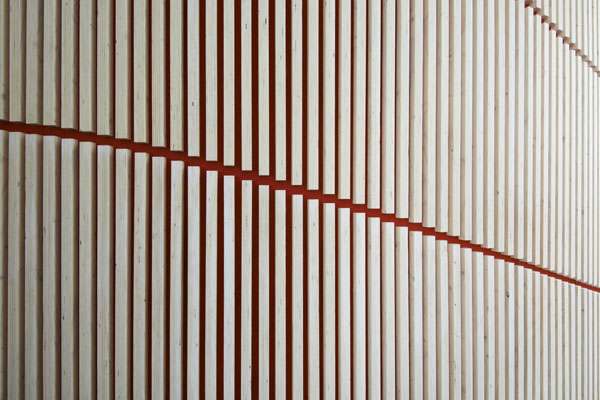

Основной концепцией головного павильона «Палаццо Италия» стала идея «городского леса». Благодаря «плетеной» оболочке сооружение визуально напоминает деревья, которые расширяются книзу и на уровне цоколя пускают «корни в землю». А уходя вверх, эти «облицовочные деревья» прореживаются и становятся все более легкими за счет застекленных «крон». Такое решение фасада попутно напоминает о проблеме исчезновения лесных ресурсов на планете.

Однако не только форма облицовки, но и ее материал связывает павильон с общей экологической темой международной выставки – «Накормить планету. Энергия для жизни». «Паутина» фасада площадью 9000 кв.м. выполнена из I-активного биодинамического (фотокаталитического) бетона. Эта технологическая новинка «ловит» под воздействием дневного света растворенные в воздухе загрязняющие вещества, превращает их в инертные соли, очищая тем самым атмосферу. Еще один экологический аспект проекта – использование фотогальванического стекла, установленного на прозрачном куполе здания. Электроэнергии, генерируемой такой «крышей» в светлое время суток, будет достаточно для обеспечения как головного павильона, так и прилегающих построек.

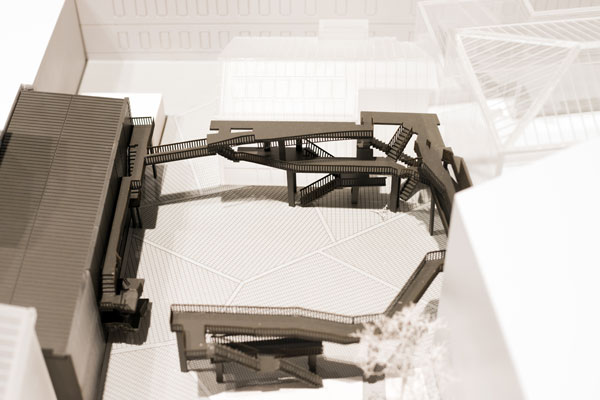

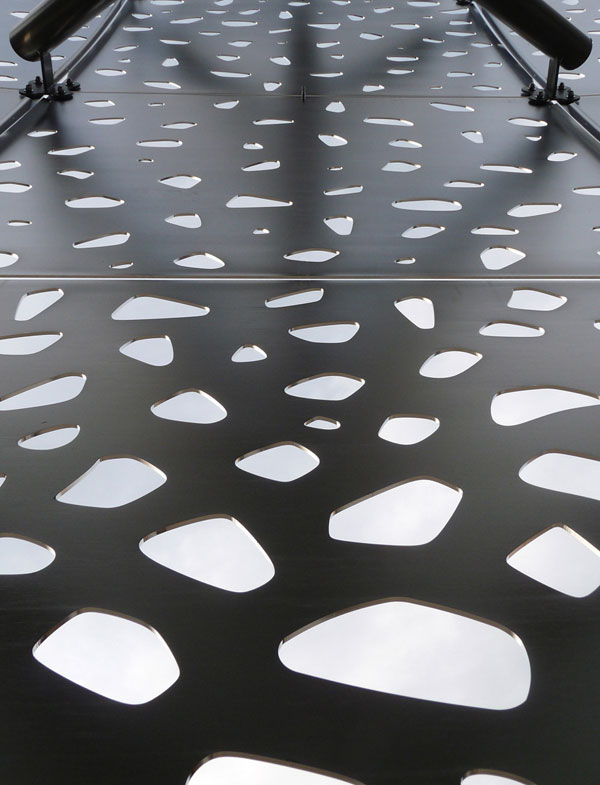

Внутри павильона, состоящего из четырех отдельных корпусов, объединенных изящными мостами, располагается центральная площадь с атриумом. Она является отправной точкой для гостевых маршрутов по различным разделам – корпусам выставки. Каждый из них имеет свое функциональное назначение – «Аудиториум», Экспо-зона, Офисы, Зал заседаний. Здесь же расположилась информационная стойка, обеспечивающая оптимальную навигацию гостей по современному итальянскому дворцу. Отсюда потоки посетителей растекаются по интересующим их экспозиционным стендам. Конструкции наклонных траволаторов и лестничных маршей плавно пересекают пространство атриума и визуально соединяют все этажи.

В трехэтажных зданиях итальянской экспозиции, расположенных на прилегающей территории по обе стороны «Кардо», предполагается поместить выставки различных областей Италии. Здесь архитекторы использовали планировку традиционной итальянской деревни с характерной террасной застройкой. Здания разнообразной геометрии сформировали гигантскую мозаику, в которой у каждой части есть свой собственный дизайн и функциональное назначение. Таким образом, павильон Италии позиционируется как авангардная модель нового поколения сооружений, обеспечивающих устойчивое экологическое развитие. Малые павильоны итальянской экспозиции являются временными. А головное здание останется в Милане после окончания выставки «ЭКСПО 2015» и будет служить центром технологических инноваций.

Официальный сайт архитектурного бюро: nemesistudio.it

Ренцо Пьяно – Нью-Йорку

1 мая ожидается торжественное открытие нового здания Музея американского искусства, известного также как музей Уитни. Оно построено на побережье Гудзона в районе Митпэкинг (Meetpacking District), где когда-то находился мясоперерабатывающий завод.

Само местоположение – центр Манхэттена – обязывает застройщиков искать наиболее репрезентативные варианты преобразования бывшей промышленной зоны в самом сердце деловой и культурной столицы супердержавы. Район так и остался малоэтажным и сохранил значительную часть старой индустриальной застройки, и во многом именно поэтому вошел в третье тысячелетие с новым статусом престижного места сосредоточения офисов фирм, занятых в сфере высоких технологий, архитектурных и дизайнерских бюро, ресторанов, отелей и эксклюзивных «торговых точек».

Несколько лет назад в непосредственной близости от открывающегося ныне музейного комплекса был создан известный теперь во всем мире парк Хай-Лайн (High Line), расположенный на эстакаде давно заброшенной железной дороги. У технического центра парка и нового музейного здания один и тот же автор – итальянский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Ренцо Пьяно. Несмотря на обилие статусных объектов, Митпэкинг до последнего времени все же сохранял некоторые приметы прежней неблагоустроенности. Задача приглашенного мэтра состояла в том, чтобы создать на этой выпадающей из общеманхэттенского градостроительного контекста территории бесспорный центр притяжения международного масштаба.

Решение о строительстве нового здания Музея американского искусства было принято на рубеже XX и XXI веков. Первоначально его руководство планировало возведение нового корпуса в непосредственном соседстве со «старым» музейным зданием 1966 года. Разработанный в 2001 году проект Рема Колхаса заказчики посчитали слишком дорогостоящим. Включившемуся тогда же в работу Ренцо Пьяно тоже пришлось испытать горечь разочарования. От его первоначального проекта Музей Уитни отказался, сочтя более правильным разместить новостройку на совсем другом участке.Выбор Митпэкинга был связан с тем, что самое первое из музейных зданий, открытое еще в 1931 году, располагалась совсем неподалеку от тогда еще действовашего мясоперерабатывающего завода. Второй проект Ренцо Пьяно, выполненный в 2011 году совместно с нью-йоркской архитектурной компанией Axis Mundi, отличался большим артистизмом и экспрессией, но совершенно игнорировал градостроительный контекст. В итоге к осуществлению был принят третий проект, разработанный Ренцо Пьяно практически сразу вслед за вторым, но уже без участия американских коллег.

По словам самого архитектора, общий замысел нового здания сформировался у него под впечатлением долгих бесед с руководством музея. Их итогом стало решение формировать архитектурный образ постройки с прицелом не только на создание «витрины» современного искусства, но и акцентирование «гения места», издавна генерирующего творческую атмосферу: поблизости находится знаменитый Гринвич-виллидж, да и во всем окружающем районе художников гораздо больше, чем в других частях Нью-Йорка.

Девятиэтажное здание музея нарочито асимметрично, но при этом выглядит очень рационально, в духе эстетики современной промышленной архитектуры, перекликаясь с соседствующими бывшими заводскими корпусами более чем столетней давности. В то же время оно явно вписывается в русло традиций классического архитектурного авангарда, отдаленно напоминая даже московские клубы Константина Мельникова, перестроенные в современных материалах. Ночью остекленные поверхности музейного комплекса будут ярко освещать все окружающее пространство, выразительно контрастируя с глухими фасадами близлежащих исторических кирпичных домов. Уже сейчас здание стало одним из заметных зрительных акцентов в панораме Манхэттена.

Новое здание почти в два раза больше пока еще действующего главного корпуса Музея американского искусства на Мэдисон-авеню. Общая площадь уже почти готовой к открытию постройки составляет более 20 тысяч кв. м. Расходы на ее возведение и обустройство составили 422 млн. долларов, собранных, в основном, в качестве пожертвований от частных лиц. Два этажа будут целиком отданы под постоянную экспозицию. На пятом этаже разместится галерея для временных выставок. Она станет самым большим экспозиционным пространством в Нью-Йорке.

С террас, примыкающих к галерее, и остекленных верхних этажей открываются самые живописные панорамы на Гудзон и окружающую разновременную застройку. Помимо выставочных помещений и депозитариев в здании оборудуются залы для театральных постановок и просмотра кинофильмов, а также исследовательские лаборатории, учебные классы и библиотека. Как говорят руководители музея, новый дом станет местом творческих экспериментов по взаимодействию между различными видами изобразительного и сценического искусства. Инфраструктуры чисто коммерческого характера в музейном комплексе будет совсем не много: на первом этаже разместятся ресторан и книжный магазин, на восьмом – кафе.

Один из входов в музей располагается на возвышающейся над улицей обильно озелененной площадке парка Хай-Лайн. Над проектом ландшафтного обустройства пространства музейного здания работал один из главных создателей Хай-Лайна, голландский специалист по садово-парковому дизайну Пит Удольф. Четыре лифта в интерьере здания оформлены арт-объектами известного американского художника Ричарда Аршвегера, скончавшегося в 2013 году на 90-м году жизни.

Музейный комплекс построен с расчетом на максимальное энергосбережение и претендует на золотой сертификат LEED от Американского Совета по «зеленому» строительству (Green Building Counsii). Ранее ни один из художественных музеев США такой чести не удостаивался, так что если это присуждение состоится, оно будет означать начала нового этапа в американском музейном строительстве.

Официальный сайт архитектурного бюро: rpbw.com

Официальный сайт музея: whitney.org

Университет в Бергене: строительство с джентрификацией

Во втором по величине норвежском городе построили комплекс учебных зданий для городского университета – Bergen University College, включив в него несколько бывших промышленных сооружений, расположенных на выбранной территории. Авторы – Cubo Arkitekter A/S.

Для многофункционального учебного центра муниципалитет Бергена нашел пустовавшую площадку на южной окраине, в так называемом Кронстаде, где сохранились здания старых железнодорожных депо и складов. Власти города посчитали целесообразным оставить эти сооружения с их индустриальным шармом для дальнейшей эксплуатации, но уже по другому назначению. Сохранение этих построек стало одним из условий международного архитектурного конкурса на проектирование комплекса учебных зданий. Конкурс выиграло бюро Cubo Arkitekter A/S из датского города Орхуса. Разработанный проект был назван Kobling, что в переводе с норвежского означает «Соединение». Название можно трактовать, в том числе, и как соединение на одной территории истории и современности.

В то же время фасады трех секций депо, не попавших во внутренний двор университета, совместно с вновь построенным зданием ректората образуют парадную площадь. При этом авторы проекта сохранили на фасадах фрагменты старой, слегка деформированной кирпичной кладки. Такой прием не только не портит общий вид современного комплекса, но и прибавляет колледжу имидж традиционности и даже корреспондируется с внешним видом оксфордских колледжей. Здание ректората, единственное многоэтажное (9 уровней) сооружение во всем комплексе, в студенческой среде получило не лишенное иронии название «колокольня».

На трех факультетах Университета, открытого только в 1994 году, получают образование около шести тысяч будущих инженеров, педагогов и медиков. Вновь сооруженные корпуса и старые здания несут разную функциональную нагрузку. В первых разместились поточные лекционные залы, уютные разноразмерные аудитории, учебные и научные лаборатории. А вся «социалка» перешла в старинные помещения. Здесь нашли свое место студенческий кампус, столовые, библиотека свободного доступа с читальней и просто свободные пространства для общения. Последние отражают современный взгляд на процесс образования, в котором большая его часть происходит в дистанционном интернет-режиме. А собственно помещения колледжа предоставляют возможность для дальнейшего общения и консультаций с профессорами и другими преподавателями.

Интерьеры реконструированных помещений лишены какой-либо лакировки. Кирпичные стены лишь отштукатурены. Несущие металлоконструкции, состоящие из швеллеров соединенных косынками на заклепках, подчеркивают графику промышленного дизайна вековой давности. Чтобы акцентировать техническую эстетику этой архитектуры, для разграничивающих и ограждающих конструкции авторы использовали антивандальное стекло.

Три больших складских корпуса оказались на заднем дворе колледжа. В них были размещены все необходимые технические службы. На освобожденной от малоценных построек площади сооружен спортивный городок с беговой дорожкой и небольших размеров футбольным полем.

Параллельно с сооружением нового учебного комплекса, была решена и инфраструктурная задача города – транспортная. Учитывая значительное и необычайное для Бергена скопление тысяч студентов в одной точке города, его власти предусмотрительно «протянули» к колледжу трамвайную линию, связавшую университет с центральными районами.

Официальный сайт архитектурного бюро: cubo.dk

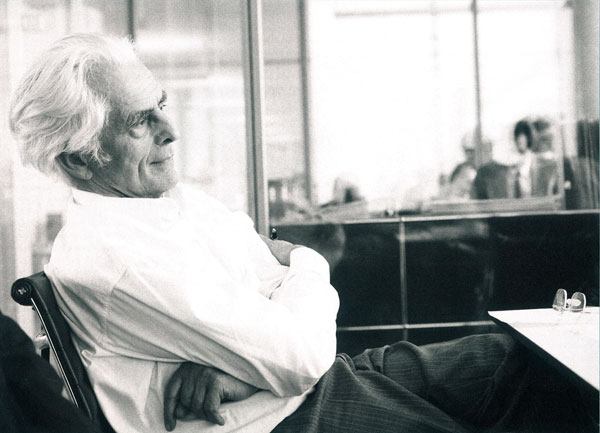

Пионер легких конструкций

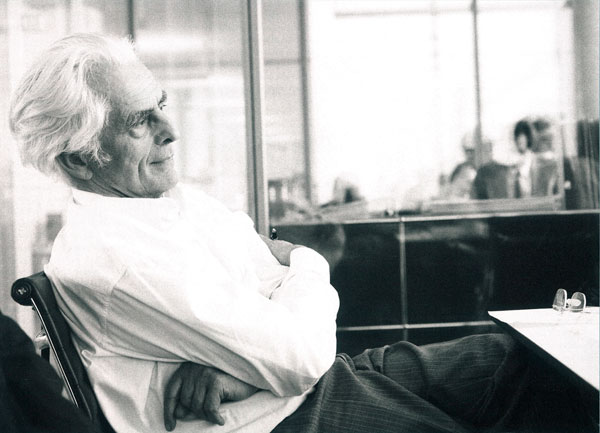

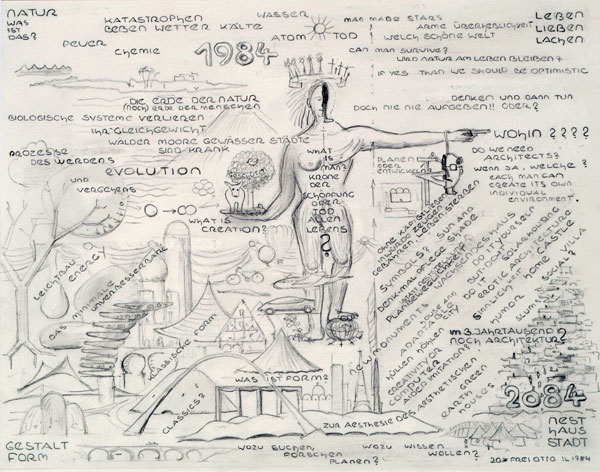

Подробно о революционных разработках Фрая Отто (25.5.1925 - 9.3.2015), 40-го лауреата Притцкеровской премии.

Этот материал посвящен гениальному мастеру, которого недавно не стало.

Хотя бы одну работу Фрая Отто знают все. Это Мюнхенский олимпийский стадион, построенный к играм 1972 года – гигантская прозрачная оболочка, словно пленка воды на паутине или корка первого тонкого льда, растянутая на былинках.

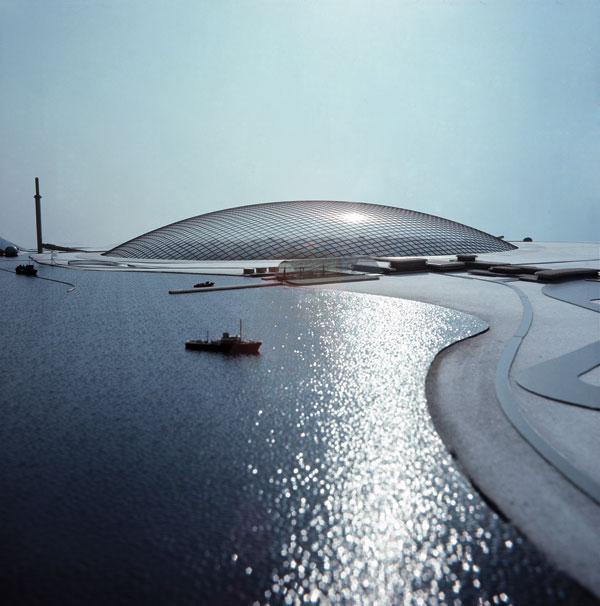

Крыша стадиона хоть и выглядит как что-то эфемерное, но это единственный долгожитель из ранних построек Фрая Отто – архитектора, инженера, изобретателя и даже утописта, как его назвало жюри Притцкеровской премии 2015 года. Утопистом его называют потому, что он опережает время, и некоторые из его проектов пока кажутся фантастикой – например, «Город в пустыне» или гигантский прозрачный пластиковый купол «Город в Арктике». Мы говорим «пока», потому что возможно, когда-нибудь его идеи будут реализованы. Как это скоро может случиться с ранним проектом Отто Фрая новым железнодорожным вокзалом Штутгарт-21. Особенность этого здания в том, что вокзал находится под землей, а его крыша с окнами-арками – в уровне земли. Мир, для которого идеи архитектора казались футуристической утопией, дорос до их осуществления.

В 89 лет Фрай Отто стал 40-ым призером архитектурной «нобелевки» и вторым немцем, получившим эту высокую награду. Это не значит, что признание своих заслуг архитектор получил только в конце жизненного пути, незадолго до смерти. Жизнь и люди были благосклонны к первооткрывателю и признавали его идеи и заслуги еще при жизни. У Фрая Отто много почетных наград за выдающиеся достижения: врученная королевой Елизаветой II Золотая медаль Королевского института британских архитекторов, звания почетного гражданина нескольких городов, Императорская премия Art Prize в категории «Архитектура». И вот теперь заслуженная Притцкеровская премия.

Источник свободы от конструктивных и архитектурных традиций лежит, скорее всего, в его детстве и юности. Фрай Отто вырос в творческой среде – его отец и дед были скульпторами. Оба родителя состояли в ассоциации художников и промышленников Deutscher Werkbund, которые хотели совместить творческие стремления и массовое промышленное производство, создавая новые концепции дизайна. Но, как ожидалось, по стопам отца с дедом Фрай Отто не пошел. Он предпочитал строить модели легких самолетов и планеров. Этот интерес и опыт создания легких конструкций оказал большое влияние на его поздние работы. Фрай Отто начал изучать архитектуру в 1943 году в Техническом университете Берлина, но началась война, и он ушел на фронт военным летчиком Люфтваффе. К архитектурному творчеству он вернулся во французском плену, в который попал в 1947 году. Там он занимался проектированием палаточных лагерей и бюджетных домов облегченной конструкции. После войны Ф.Отто прокатился по Америке и познакомился с работами Фрэнка Ллойда Райта, Ээро Сааринена, Ричарда Neutra, М. Новицкого и Людвига Мис ван дер Роэ и его принципом «чем проще, тем лучше».

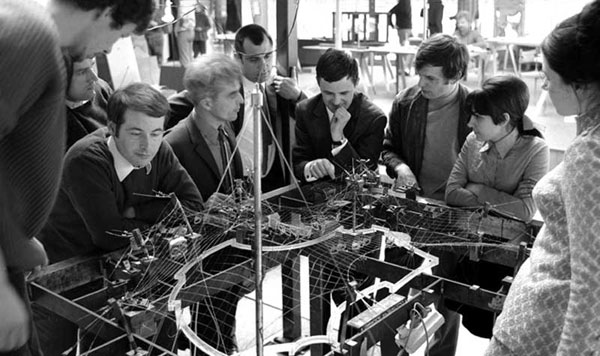

Фрай Отто изучал работы Шухова, Нерви, Канделле и замечал, что «им удалось добиться освобождения тех форм, которые ранее находились под спудом». В 1952 году Фрай Отто стал дипломированным инженером, а в 1954 защитил диссертацию «Висячие покрытия». В 1961 году он основал в Техническом университете Берлина исследовательскую группу биологии и строительства. В 1964 году, когда ему было 39 лет, Фрай Отто перебрался в Штутгарт и работал директором Института легких конструкций в Университете города. А в 1990 году специально для его новаторских разработок был создан научно-исследовательский центр.

В качестве приглашенного профессора он работал в различных национальных и международных университетах, в том числе в Гарвардском университете, Массачусетском технологическом институте, в Кембридже. Своим студентам он говорил: «Каждый архитектурный проект должен предваряться исследованиями природы». Он говорил о том, что мы разрушаем природу и культуру. Мы строим слишком много домов. Мы занимаем пространство, землю и тратим энергию. Контраст между архитектурой и природой становится все больше. Хорошая архитектура важнее, чем красивая, а красивая архитектура не обязательно хороша. Мы продолжаем строить как в далеком прошлом и это неестественно – наше время требует легких, энергосберегающих, мобильных и гибких конструкций – таких, как палатки, тенты, паруса и мембраны.

Фрай Отто много раз говорил и писал, что вдохновение для своих работ он черпает из природы. Его сооружения возникают как прототипы форм, которые в ней существуют. Это оптимальные конструкции, апробированные естественным отбором, поэтому они не только эстетичны, но и экономически выгодны. Для поиска и исследования биоморфных форм Фрай Отто изучал живую природу (например, радиолярий), экспериментировал, применяя модели – мыльные пленки и подвесные конструкции. Ф.Отто работал над системой пролетных конструкций, в которых передача сил на опорные части осуществляется с минимальной затратой строительных материалов.

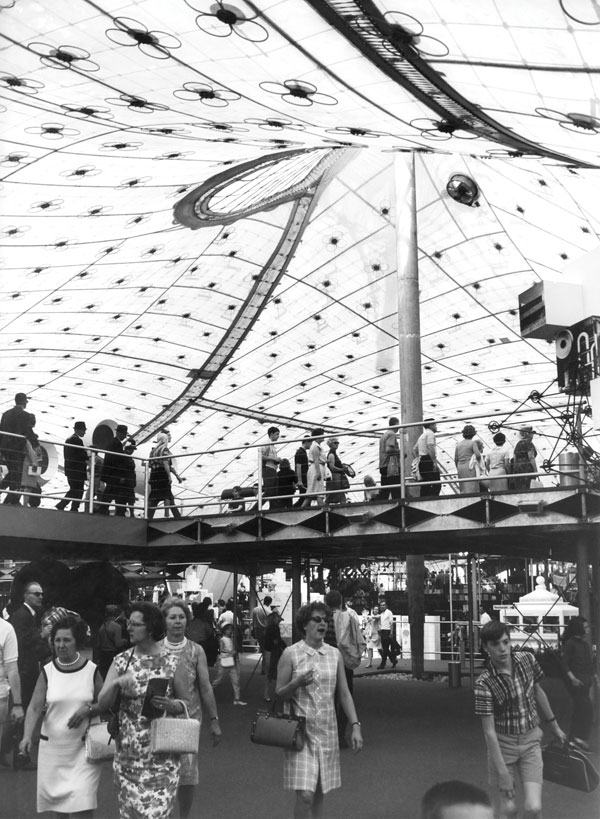

В 1955 архитектор разработал проект для выставки садового искусства в Касселе. Эта работа вызвали большой резонанс в мире искусства. От легких тентовых конструкций он перешел к пневматическим растянутым мембранным структурам. В 1964 г. Фрая Отто пригласили в мастерскую Рольфа Гутброда в качестве консультанта по проектированию кровли двоякой кривизны для аудитории сельскохозяйственного института в Гогенхейме. Работа над проектом была практически закончена, но Ф.Отто предложил множество новых идей, чем вдохновил проектировщиков и они переаботали первоначальную концепцию, обратившись к вантовым системам. Считается, что результаты этой совместной работы легли в дальнейшем в конкурсное предложение на проект павильона на ЭКСПО-67 в Монреале.

Была и модель, позволившая оценить воздействие в аэродинамической трубе внешних ветровых нагрузок, действующих с различных направлений и с различной скоростью. В результате экспериментов, проделанных на этом бутоне-модуле были получены основные параметры, необходимые для осуществления павильона в Монреале.

Автор статьи о работах Фрая Отто А.Д.Ярмоленко видит в образе здания агрессию и сравнивает его силуэт с «объектом, замаскированным с воздуха» – «зенитная батарея с торчащими над сеткой орудиями». «Павильон занимал площадь 8000 м², для натяжения единой мембраны потребовалось восемь опор высотой от 14 до 36 м. Оболочка-мембрана была образована натяжением стальной сетки сечением 12 мм, с ячейками 50х50 см. Ее изготовили в Германии и доставили в Монреаль в рулонах. Основные работы по монтажу опор и сетки заняли 3,5 недели, а дополнительная регулировка геометрии заняла еще 5 недель. К сетке была подвешена на расстоянии около 30 см. пленка из полихлорвинила. Оригинальные зажимы для крепления пленки «в виде клеверного листа» «поработали» и на впечатление в интерьере». Павильон Германии на выставке в Монреале стал еще одной вехой в истории архитектуры и прототипом нового поколения кровельных конструкций. Несмотря на временность этого сооружения, павильон оставался дееспособным до 90-х годов – его использовали как крытую детскую площадку.

В 1972 году он работает в соавторстве с Гюнтером Бенеш над проектом Олимпийского стадиона в Мюнхене (на фото вверху). Воплощение проекта Олимпийского стадиона было под вопросом из-за большой площади, которую должна была перекрыть кровельная мембрана. Но Фрай Отто и инженеры его фирмы нашли способ реализовать масштабный проект облегченной конструкции – кровля была разделена на множество седловидных изогнутых сетей. Кстати, в биографических статьях о Фрае Отто говориться, что на строительство кровли Олимпийского стадиона он был вдохновлен архитектурой Владимира Шухова.

Под крышей находятся универсальный зал на 6000 мест, плавательный бассейн, трибуны стадиона на 80 000 зрителей, Центр радио и телевидения. Работа Центра предъявляла особые требования к освещенности и цветопередаче, поэтому крыша была разработана из матированного плексигласа-215 толщиной 7 мм, долговечного, прочного и огнестойкого – при пожаре он давал усадку, пропускал тепло и дым. Листы 3х3м в рамках из сплава алюминия крепились в 9-ти точках и соединялись жесткими водонепроницаемыми прокладками из неопрена. «Гибкая мембрана образуется натяжением вантовой сетки из стальных тросов на мачты с максимальной высотой 58м и сечением 3,5м с анкерными якорями-фундаментами. Угол наклона мачт может варьироваться в пределах 65,5-87,2 градусов и приспосабливаться к изменениям внешней нагрузки, благодаря шарнирам сложного литья, выполненным на заводах Круппа». Хотя расчетный срок кровли всего 10 лет, она держится уже в 4 раза дольше.

В портфолио Отто Фрая есть еще павильоны Японии и Венесуэлы на ЭКСПО-2000 в Ганновере, открытые театры в Каннах, конференц-центр в Мекке в Саудовской Аравии. Он работал со многими известными архитекторами в качестве консультанта по мембранным и тентовым конструкциям. Работ немного и все они «легкие», временные – такие, какие он призывал проектировать в своих лекциях. Они не занимают пространство, землю и неразрывно связаны с природой.

Фрая Отто называют одним из величайших мыслителей Новой архитектуры 20-го века. Он коренным образом повлиял на целое поколение архитекторов и влияет до сих пор. Сегодня исследования Фрая Отто в области устойчивого строительства и бионики снова могут стать актуальными. Как говорят его коллеги, «работы Отто Фрая открыли много новых дверей в архитектуре».

В одном из интервью на вопрос «Имеется ли стиль, который Вы охарактеризовали бы как логичное продолжение «биоморфной архитектуры», он ответил: «Если я разрабатываю что-что, то форма готового продукта находится для меня только в конце развития. В отличие от моего подхода большинство архитекторов задают себе наперед форму, которую они хотят создать, и часто потом ищут подходящего инженера, который мог бы реализовать эту форму. Я надеюсь, что мои строения рассматриваются не как принадлежность какому-то стилю, а как свободный взнос в актуальные проблемы общества».

Как-то он сказал о себе: «Я сам не принадлежу к архитекторам, которые строят себе самим музеи. У меня немного зданий. Но я построил много воздушных замков». Но ведь без таких воздушных замков в реальном мире не бывает прогресса».

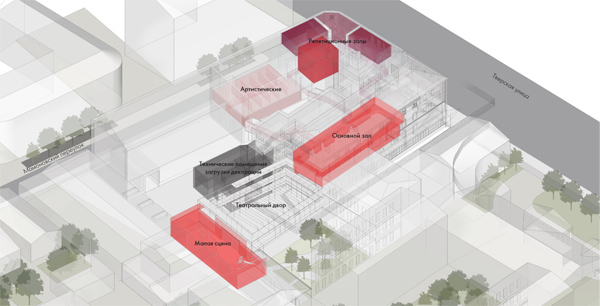

Анатомия современного театра

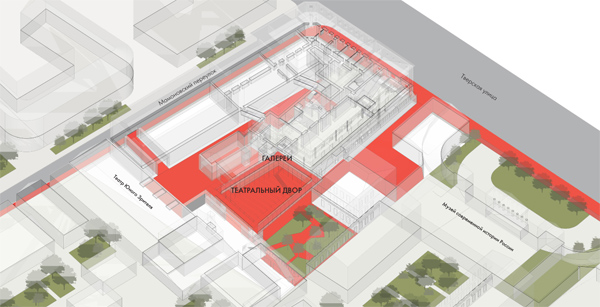

Архитектурное преобразование Драматургического театра им. К.С. Станиславского в «Электротеатр Станиславский» еще продолжается, впереди вторая очередь — обустройство двора и малой сцены. Однако пространства, уже представленные публике и журналистам, позволяют говорить об этой работе бюро Wowhaus как об одном из самых новаторских и интересных проектов реконструкции объектов культуры, осуществленных в Москве за последнее время.

ОРИЕНТИРЫ Театры, кинотеатры и другие площадки культурных коммуникаций, городские общественные пространства и интеграция новых функций в памятники архитектуры — бюро Wowhaus отличает широкий, но четко артикулированный круг профессиональных интересов. Работа над «Электротеатром» знаменательна тем, что в ней сошлись главные направления, которые команда во главе с Олегом Шапиро и Дмитрием Ликиным развивает на протяжении нескольких лет. Однако по комплексу исходных данных и поставленных задач этому проекту в их практике можно присвоить высшую категорию сложности. Режиссер Борис Юхананов, выигравший конкурс на художественное руководство, видит «Электротеатр» в авангарде центров мировой режиссуры. Олег Шапиро и Дмитрий Ликин, получив от фонда театра приглашение к проектированию, отправились исследовать зарубежный опыт и определили для себя соответствующие архитектурные ориентиры. Среди них — «ФабрикА» (Fabrik' Théâtre) в Авиньоне – огромный комплекс, где сценическое пространство может быть устроено в разных помещениях и двориках, и зрителю открыты траектории передвижения актеров. Впечатлил архитекторов Концертный зал (радио-холл) в Копенгагене Жана Нувеля, но больше всего — Национальный оперный театр по проекту Snøhetta в Осло, с его обзорными внешними террасами и внутренними кафе, притягивающими публику и вне спектаклей. Все это, однако, примеры новых, построенных уже с учетом современных требований объектов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Вызов «Электротеатра» заключался в том, что передовую «театральную машину» нужно было развернуть в центре Москвы, в нескольких исторических зданиях разного времени, конфигурации и степени сохранности. При этом основное здание, выходящее на Тверскую улицу — памятник архитектуры, построенный в 1845 году как доходный дом, в 1915 переделанный в кинотеатр (по-старому — электротеатр) «Арсъ» с меблированными комнатами. С 1921 года в нем размещались разные театры, в 30-е обосновалась студия, затем театр Станиславского, занявший со временем вплотную примыкающее соседнее здание и хозяйственные постройки во дворе. В советское время интерьеры неоднократно ремонтировали, особо не церемонясь с дореволюционным декором. И сейчас, наряду с проектом реконструкции, требовалось разработать проект реставрации для элементов XIX – начала XX веков, признанных предметом охраны.

Проектировочные решения в ходе работы приходилось менять в связи с «сюрпризами», которые подбрасывали исторические здания. У архитекторов, например, не было информации о кессонированных потолках на первом этаже, их обнаружили, когда оттуда съехали арендаторы-рестораны. Много времени ушло на укрепление фундаментов и замену гнилых деревянных перекрытий, в аварийном состоянии находились конструкции большого зала. Стоял вопрос, можно ли использовать подвал, где следовало демонтировать гигантские швеллерные конструкции, установленные во время передвижения здания, когда в 1935 году расширяли Тверскую. Плюс – несовпадение уровней главных корпусов, не слишком приспособленный к театральным нуждам зал на втором этаже, и открытые отопительные системы во дворе.

А «Электротеатру», помимо высокотехнологичного пространства главного зала, нужны были шесть репетиционных, малый зал, гримерные, студии звуко- и видеозаписи, столярный и пошивочный цеха для декораций и костюмов — в одной только трилогии «Синяя птица», которая идет в этом сезоне, их 400! «Перед нами стояла задача все это логично разместить и связать между собой, компенсировав технические неудобства», – говорит Олег Шапиро. Так между разными уровнями появились переходы, по которым актеры из гримерных могут быстро попасть в комнату ожидания выхода на сцену. Прачечная и костюмерная, расположенные на разных этажах, теперь связаны лифтами. Холодный сарайчик, где хранили декорации, превратили в полноценный производственных цех и оснастили подъемником, который доставляет оборудование наверх, к залу.

АБСОЛЮТНЫЙ ТРАНСФОРМЕР Зал — особая гордость обновленного театра. На его счет у Бориса Юхананова была предельно ясная установка: сделать абсолютный трансформер, способный воплотить самый фантастический замысел любого режиссера. Зал устроен так, что в нем нет кулис и сцены в традиционном понимании, элементы сценографии могут появиться в любой точке, как и зрительские места.

Вместо фиксированных ярусов — сиденья, быстро монтирующиеся в различной конфигурации. Их может и не быть вовсе, некоторые постановки предполагают, что зрители рассядутся на застеленном войлоком полу, непосредственно в центре действия. Авангардисты придумали, что театральная машина не должна скрывать своего устройства, и в этом смысле авторы «Электротеатра» следовали принципам театрального конструктивизма. Полностью на виду технический потолок – черная решетка с множеством узлов для новейшего светового, звукового и проекционного оборудования.

120 лебедок осуществляют его перемещение и смену декораций. Нестандартная организация пространства была чревата эффектом порхающего эха и требовала специальных приемов шумопоглощения. Его обеспечили особые панели, выполненные в микроцементе. Они зигзагом, под рассчитанными углами, крепятся к такой же, как под потолком, металлической структуре, опоясывающей стены. Одни панели отражают звук, другие поглощают. Их можно скрыть, опустив рулонные шторы, и зал превратится в сплошную черную комнату.

Развивая представления режиссера о гибком сценическом пространстве, архитекторы предложили сделать весь театр максимально проницаемым и трансформирующимся, создать систему сценических площадок для действий различного масштаба и характера. Сдвигающиеся перегородки открывают карман (у старого зала его не было), который может быть как техническим помещением, так и продолжением большой сцены или общественного пространства верхнего фойе. Перформанс можно развернуть уже в фойе первого этажа, откуда вниз, в подвал, убрали гардероб, и где разместили кафе и оборудование, позволяющее устраивать выставки, концерты, лекции, камерные постановки. Крепежные решетки пронизывают пространство фойе, как бы продолжая сетку, которой расчерчен зал.

Когда спрячут теплотрассу, из фойе можно будет выйти во внутренний двор, окруженный галереями, к малой сцене. Она тоже трансформер. Раздвижной фасад позволит наблюдать представление со двора или с галерей, которые в свою очередь также могут стать местом действия.

АНАТОМИЯ ТЕАТРА Отдельная тема в этом проекте — специфика реконструкции. Инсталляции технологичных, мобильных структур (металлические решетки), привнесение новых отделочных материалов (обшивка медью лестниц и зоны гардероба), обнажение кирпичной кладки и стержней опор в фойе — по соседству с потолочной лепниной, классическими колоннами, лестничной балюстрадой — сообщают пространству острый, ультрасовременный характер и провоцируют ассоциации с модным стилем «лофт». Однако, авторы уточняют, что не стремились придать интерьеру техницистский, а-ля индустриальный дух, и острота идет не от дерзкой полемики нового со старым. «Мы стремились к «дизайну без дизайна», к тому, чтобы новые детали не перетягивали на себя внимание», — объясняет Михаил Козлов, ведущий архитектор проекта.

Внимательный глаз увидит, что главные герои здесь — аутентичные, сохраненные элементы рубежа XIX-XX веков, они подчеркнуты и взяты за отправные точки для новых решений. Например, в рифму к аркам отреставрированного фасада нарисованы арочные проемы в новой стене, отделяющей входную, информационную зону от фойе.

В фойе с эффектно подсвеченным кессонированным потолком над зоной кафе перекликаются черные псевдо-кессоны экспопространства.

В верхнем фойе кессоны старинного потолка также обведены деликатным световым «каркасом», акцентирующем внимание на лепных розетках.

В зрительном зале самая яркая и пластически насыщенная деталь — исторический балкон. В современном театре без балкона вообще можно обойтись, но здесь его не просто сохранили, а на контрасте с лаконичным цветовым и геометрическим решением сделали опознавательным знаком этого универсального зала.

Такой «дизайн без дизайна» в контексте реконструкции памятника архитектуры, да и в целом, и есть самый настоящий дизайн — тот что про минимум средств и максимум эффекта.

Другой лейтмотив реконструкции — очищение исторической основы здания от разновременных наслоений. «В нашей стране есть присказка, что памятник должен быть новым, образцовой считают реконструкцию, воссоздающую все, как было. Но мы не хотели выдавать новое за старое, скрывать возраст здания. Интереснее было показать, из чего все было сделано, продемонстрировать техники строительства и декора, которые сегодня уже не используются. И мы копали слой за слоем», — рассказывает Михаил Козлов.

Так, лестницу с балюстрадой раскопали до глыбы из бетона с включениями гранитной крошки. Подрядчикам пришлось потратить много времени, чтобы найти карьеры с песком такого же состава для восполнения обветшавших фрагментов.

Подобный «археологический» подход созвучен самой драматургической концепции современного театра, которую разделяет Юхананов: когда зритель видит изнанку «театральной машины», степень его включенности в действие возрастает. Реконструкция схожим образом приобщает посетителей к перипетиям истории здания, подкупает неприкрытой красотой и силой его возраста. Честность архитектуры словно выступает прологом к честной режиссуре и актерской игре.

ВЫХОД НА ГОРОДСКУЮ СЦЕНУ Конечно, бюро Wowhaus, сосредоточенное на общественных пространствах, не могло рассматривать этот объект как замкнутую оторванную от города систему. Проектирование театра началось с того же, с чего архитекторы начинают, когда приступают к работе с парками, набережными, площадями — с программирования повседневности. Здесь авторы ставили перед собой вопрос, чем пространства театра могут быть интересны жителям города, когда нет спектаклей? Поэтому особое внимание было уделено многофункциональному фойе, куда в любое время дня можно прийти посидеть в кафе или заглянуть в книжный магазинчик. Большие надежды возлагаются на выставочную деятельность, для которой предусмотрено первоклассное оборудование.

Фойе должно стать своего рода крытой площадью, свяжущей Тверскую с уютным театральным двориком-парком. В него запроектирован и отдельный вход с улицы. Архитекторы предложили свой сценарий жизни места и передали его в распоряжении администрации театра, теперь все зависит от нее. Актеры обычно воспринимают здание театра в первую очередь не как публичное пространство, а как свой дом. Однако, на пресс-конференции по случаю открытия Борис Юхананов говорил об интеграции в жизнь города с воодушевлением, о возможностях проведения фестивалей танца и стрит-арта, экспозиций не только театральной тематики. Если все сложится, как задумано, квартал «Электротеатра» может стать прецедентом для дальнейшей работы с инфраструктурой, дворами и переулками Тверской. Пока главная улица Москвы функционирует в основном как транзитная артерия, обладая, на что обращают внимание архитекторы Wowhaus, большими, невостребованными ресурсами для создания полноценной, комфортной городской среды.

Что касается служебных помещений, они отделены от общественных пространств и обустроены с учетом пожеланий актеров и других сотрудников. Здесь архитекторы и заказчики позволили себе более активный декор и дизайн, чем в открытых исторических частях зданий.

Остается добавить, что реконструкция театра осуществлялась на частные средства и в рекордные сроки — первая очередь заняла чуть больше года, и остается надеяться, что кризис не помешает реализации второй очереди, и театральный двор и малая сцена откроются уже этой осенью.

ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

Срок проектирования: 2013–2014

Адрес: Тверская, 23; Москва, Россия

Руководители мастерской: Дмитрий Ликин, Олег Шапиро

ГАП: Эдуард Русенко

Ведущий архитектор: Михаил Козлов

Архитекторы: Мария Гулида, Виктория Кудрявцева, Ольга Лебедева, Анастасия Маслова, Дарья Мельник, Дарья Можаева,Мария Панова, Анна Прошкуратова, Анна Родионова, Ольга Рокаль, Александра Черткова

Конструктор: Сергей Белугин

ГИП: Ирина Ишунина

ФОТОГРАФИИ: Илья Иванов

Cайт бюро: www.wowhaus.ru

Рассадник знаний

Разработанное архитекторами Heatherwick Studio и завершенное в марте 2015 года здание Наньянгского технологического университета (NTU) в Сингапуре стало новым ориентиром для образовательных учреждений региона и символом современного подхода к обучению.

В эпоху высоких технологий процесс обучения претерпел большие изменения, и архитекторам приходится переосмыслять веками складывавшуюся структуру университетского здания. Цифровая революция позволяет получать знания практически в любом месте, поэтому основная функция данного сооружения – создание комфортной среды для взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Вместо традиционного формата с километрами коридоров, связывающих изолированные аудитории и классы – предпочтительнее динамичное пространство, где студенты и преподаватели могут общаться и устанавливать контакты друг с другом. При этом значительная роль отводится случайности, непредсказуемости этих контактов, благодаря чему вырастает их число, что увеличивает объемы информационных потоков и, как следствие – вырабатываемых идей. Корпус рассчитан на 33 000 студентов. Открытый допоздна, он стал местом обмена знаниями, междисциплинарного сотрудничества и научных исследований.

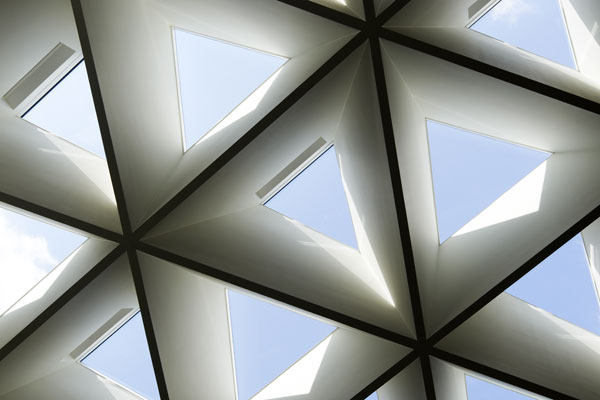

Двенадцать башен сгруппированы вокруг высокого светлого атриума, внутри каждой башни на каждом этаже расположена аудитория, таким образом, здесь пятьдесят шесть учебных аудиторий округлой в плане формы. Эти смарт-классы были задуманы университетом для реализации разработанных в его стенах педагогических методов, построенных на интерактивном обучении в малых группах. Гибкий формат классов позволяет профессорам организовать пространство таким образом, чтобы максимально вовлечь студентов в работу. Аудитории выходят на общие пространства, cкомпонованные вокруг атриума и перемежающиеся с открытыми террасами и зелеными балконами. Благодаря им студенты могут проводить в университетском здании свободное время, отдыхать и общаться, а не только посещать занятия или работать. Кроме того, такая структура делает все внутреннее пространство здания визуально единым.

Сочетание местных строительных норм и высокой экологической планки, которую задали себе сами архитекторы, продиктовало выбор бетона в качестве основного материала. Далее ставилась задача, несмотря на присущую бетону холодность и суровость, превратить здание в радующий глаз архитектурный объект. Так на вертикальных поверхностях лестничных и лифтовых пространств появился сплошной рельеф из 700 рисунков. Они были выполнены специально для этого проекта иллюстратором Сарой Фанелли, а их темой стали наука, искусство и литература. Внешние поверхности башен имеют волнообразную текстуру, также специально разработанную для этого проекта. В целом объем здания воспринимается как абстрактная скульптура ручной работы из мокрой глины и напоминает гроздь органических структур, коконов, в которых вызревает новая жизнь. Также в нем чувствуется влияние фантастической киноархитектуры, например, в духе «Звездных войн».

Температура в Сингапуре круглый год держится в интервале между 25° и 31° С, однако авторам проекта удалось достичь поддержания комфортного климата в здании без системы кондиционирования: проницаемый для воздушных потоков атриум охлаждается с помощью естественной вентиляции.

Основатель и главный архитектор студии Томас Хизервик (Thomas Heatherwick) говорит: «Наша первая крупная работа в Азии предоставила нам отличную возможность переосмыслить традиционные университетские здания. В информационную эпоху наиболее важное место в университетском кампусе отводится социальному пространству, где студенты могут встречаться, чтобы учиться друг у друга. Наше здание – это своеобразный бастион знаний, составленный из бетонных башен ручной работы, который объединяет всех, кто в нем находится. Для нас большая честь поработать с этим прогрессивным и амбициозным учебным заведением и реализовать здесь столь необычный проект».

Официальный сайт архитектурного бюро: heatherwickstudio.com

Мультимедийные колокола

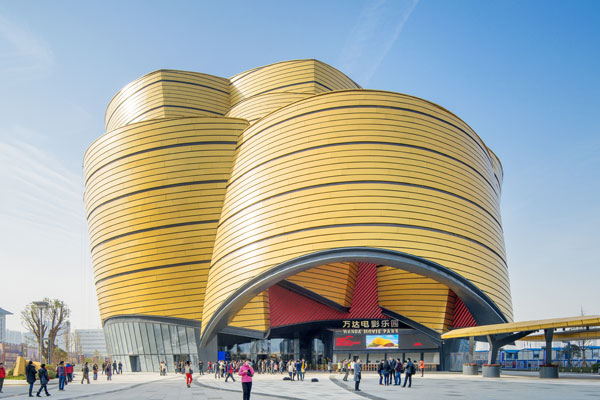

В китайском мегаполисе Ухань, как грибы после дождя, растут грандиозные объекты индустрии развлечений, претендующие и на статус архитектурных «лэндмарков». Один из них – «Парк Кино» (Wanda Movie Park), построенный по проекту Stufish Entertainment Architects.

Wanda Movie Park – главный акцент восточной части комплекса новой репрезентативной застройки Ухани, города, расположенного на берегу шести озер. С запада развивающийся район замыкается еще одной, столь же масштабной постройкой компании Wandа – театром Хань Шоу (Han Show Theatre).

Оба здания проектировались британским бюро Stufish Entertainment Architects. Его основатель, всемирно известный лондонский дизайнер Марк Фишер, в молодости прославился сценографическими работами для рок-групп The Rolling Stones и Pink Floyd. Уже в зрелом возрасте именно он разрабатывал церемонии открытия и закрытия Пекинской Олимпиады 2008 года. Работа над проектами для Ухани стала для Марка Фишера финальным аккордом творческого пути: мэтр скончался за полтора года до завершения строительства новых главных достопримечательностей Ухани. Основным соавтором М.Фишера при работе над «Парком Кино» был архитектор Мацей Вороновский, он же осуществлял авторский надзор над его реализацией после смерти главы компании.

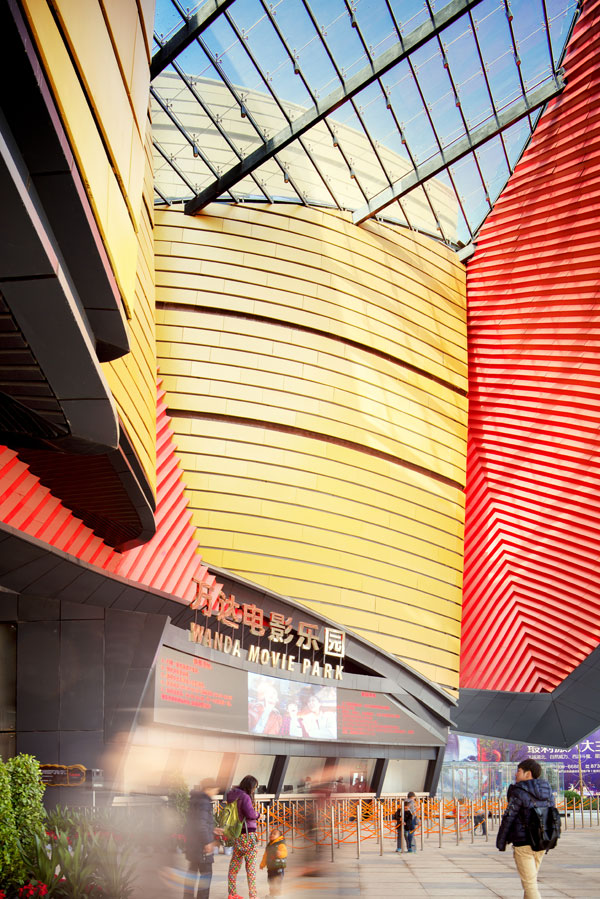

Ярко выраженная футуристичность сочетается в облике двух объектов с аллюзиями на тему Древнего Китая. Архитектурное решение театра Хань Шоу основано на сходстве его объемной композиции с традиционным китайским красным фонариком. «Парк Кино», в свою очередь, должен вызывать ассоциации с древними золотыми колоколами времен династии Хань, хотя, например, житель Нью-Йорка, впервые увидевший это здание, вспомнит, скорее, Музей Гугенхайма, построенный по проекту Ф.Л. Райта.

Структуру медиакомплекса составляет «связка» из 24 элементов, похожих на колокола. Множество полукруглых фасадных поверхностей формируют 11 000 алюминиевых поверхностей, покрытых золоченой фторуглеродной краской, самоочищающейся во время дождя. Фасады пересекают светодиодные полосы, благодаря которым здание ярко светится в ночное время.

Причудливая пластика экстерьера плавно перетекает внутрь здания. Там количество светодиодных элементов заметно возрастает. Главный вход в здание организован с юга, со стороны новой общественной площади. Через внутреннюю «улицу колоколов» с многочисленными магазинами посетитель попадает в многосветный атриум высотой 80 метров, стены которого служат одновременно экранами для интерактивных шоу с экспрессивной и многокрасочной цветовой гаммой.

Внутреннее строение «Парка Кино» обусловлено его функциональной программой. Помимо обычных кинофильмов, в этом комплексе можно увидеть несколько эксклюзивных аттракционов, разработанных ведущими дизайнерами мира на основе использования новейших медиатехнологий. Посетители Movie Park могут почувствовать себя участниками полета в космос, сражения с фантастическими машинами отдаленного будущего, экстремальных гонок или свидетелями самых устрашающих природных катастроф. Центр также располагает несколькими ресторанами и кафе в с живописными видами на озеро.

Общая площадь комплекса составляет более 100 000 кв.м. Его проектирование и строительство обошлось компании Wanda в 690 млн. долларов. Еще 424 млн. долларов было вложено в создание Han Show Theatre. По расчетам руководства корпорации, уже в 2015 году прибыль от эксплуатации обоих объектов может превысить 1,5 млрд. долларов.

Официальный сайт архитектурного бюро: stufish.com

Дизайн-терапия

В австралийском госпитале Фиона Стэнли ключевую роль в восстановлении пациента играют дизайн и ландшафт. Проектировщиков – бюро HASSELL – консультировал доктор Роджер Ульрих – автор исследований о влиянии окружающего пространства на больных.

Этот медицинский комплекс площадью 140 000 квадратных метров и рассчитанный на 783 пациента стал крупнейшим инфраструктурным проектом из когда-либо осуществлявшихся в Западной Австралии, его стоимость 2 миллиарда долларов. Объем здания, его общественные пространства и ландшафтный дизайн прилегающего парка был разработан австралийским архитектурным бюро HASSELL (для проектирования больничных зон была приглашена специализирующаяся на медицинских учреждениях компания).

В качестве консультанта HASSELL пригласил доктора Роджера Ульриха – автора исследований о влиянии окружающего пространства на больных. Согласно его работам целостно разработанная среда с включением в нее зелени, солнечного света и доступа к природному окружению улучшает эмоциональное состояние пациентов, их психологическое и физическое здоровье, сокращает восстановительный период и общую длительность пребывания в больнице и даже позволяет уменьшить дозы обезболивающих препаратов. Исследование также показывает, что таким образом созданные пространства положительно влияют и на сотрудников, увеличивая степень их удовлетворенности трудом, что, в конечном счете, снижает эксплуатационные расходы и улучшает качество ухода за пациентами.

На стеклянный фасад здания наложена металлическая конструкция в форме ромбовидного орнамента, образующая выступающие козырьки, которые регулируют проникновение внутрь прямых солнечных лучей, но не перекрывают вид на окружающий парк из помещений госпиталя. Гибкая планировка внутри здания дает возможности для расширения и применения новых разработок в клиническом лечении и медицинских исследованиях в будущем.

Окружающий больницу парк продолжается зелеными «островками» в серии внутренних дворов, что позволяет любым пациентам, в том числе тем, кто использует ходунки и инвалидные коляски легко получить доступ к свежему воздуху и цветущим растениям. Ландшафтный дизайн включает фруктовые деревья, пальмы, цветы, травянистые и ароматные растения, художественную скульптуру, разнообразие тактильных поверхностей, а кроме того скамейки, столы и даже мангалы. Все это, согласно исследованиям доктора Ульриха, поддерживает мультисенсорный процесс восстановления. Пациенты могут использовать внешний парк для отдыха или встреч с семьей, друзьями и даже домашними животными, что позволяет уменьшить чувство отчуждения, которому часто подвергаются люди, проводящие много времени в больнице.

Парк больницы Фиона Стэнли помогает выжить не только людям – здесь обеспечена среда для обитания находящихся под угрозой исчезновения черных какаду; программа сохранения этих птиц предусматривает, что они будут селиться в открытых зеленых насаждениях при стационарах и лечебных учреждениях.

Исследователь в области здравоохранения и по случайному совпадению тезка госпиталя доктор Фиона Стэнли высоко оценила работу бюро HASSELL: «Факты подтверждают, что благоприятная среда позволяет пациентам возвращаться домой быстрее. Среда этого госпиталя создает огромные преимущества для больных, особенно учитывая стресс, который неизбежно возникает в условиях многопрофильного стационара».

Официальный сайт архитектурного бюро: hassellstudio.com

Городская площадь в аквариуме

Музей морских наук и технологий, строительство которого началось в феврале в Килунге, по мнению авторов, архитекторов бюро Foster+Partners, закладывает новые стандарты проектирования центров, демонстрирующих и изучающих подводный мир.

Килунг расположен на севере Тайваня, известен вторым по величине портом на острове и дождливым климатом. Местные власти надеются, что музей (National museum of marine science and technology (NMMST)) притянет в город, находящийся всего в 25 км от столичного Тайбэя, больше туристов и будет пользоваться популярностью у местных жителей как интересное общественное пространство, где можно проводить время и в непогоду. О высоком национальном значении объекта говорит и мировое имя бюро, которому доверили проект, и присутствие на церемонии закладки фундамента министра образования Китая.

Удивительно, но, судя по рендерам, во внешней архитектуре обошлось без спецэффектов. Здание обращено к заливу. Его форма проста, как контейнер для морских грузоперевозок, собственно, его и напоминает. Видимо, заказчики и архитекторы оказались единодушны в том, что поразительного здесь достаточно внутри — в разнокалиберных, открытых и закрытых резервуарах с обитателями подводного мира. Помимо них, посетителей должны привлекать ресторан, кафе, магазины, расположенные в центральной части «контейнера». Это коммуникационный узел, подобный городской площади, только окруженный гигантскими аквариумами.

В пресс-релизе подчеркивается, что идея самого центра и здания базируется на принципах устойчивости, понимании специфики места, климата и заботе о сохранении локальной морской фауны. Перспектива обедов и ужинов с видом на ее представителей в этом контексте выглядит несколько двусмысленно, особенно, если в меню предлагаются дары моря, но, очевидно, рефлексия подобного рода здесь – лишнее.

Особое внимание в просветительской программе музея уделено кальмарам – специальные видеофильмы на больших экранах расскажут о значении головоногих моллюсков в культуре Килунга и необходимости спасения их исчезающих видов. Предполагается, что жизнь в аквариуме будет кипеть 7 дней в неделю, а через благоустройство прилегающей территории улучшиться выход к воде старых рыбацких кварталов, примыкающих к участку с восточной стороны.

Официальный сайт архитектурного бюро: fosterandpartners.com

«Идентичность. 5 литров»

Архитекторы «Студии 44» видят одно из проявлений ДНК российской архитектуры в композициях, составленных из подобных форм. Об этом говорит и руководитель бюро Никита Явейн, и его коллега, главный архитектор проектов Иван Кожин, который также поясняет, при чем здесь банка соленых огурцов.

Объект «Студии 44», выражающий мнение ее архитекторов об идентичности российской архитектуры, стал безусловным хитом выставки спецпроекта «Генетический код» на фестивале «Зодчество 2014». В пятилитровой банке, в рассоле вместе с законсервированными огурцами, плавали напечатанные на 3D-принтере модели сооружений из «учебника» по истории российской архитектуры.

«Реди-мейд» радовал посетителей узнаваемостью и легкостью прочтения, немного пугал кунсткамерной натуралистичностью и все же оставлял вопрос: «А что конкретно архитекторы имели в виду?». На этот вопрос ответил в своем видеообращении к аудитории спецпроекта Иван Кожин.

На выставке нам также удалось взять интервью у руководителя «Студии 44» Никиты Явейна, который рассказал, как элементы, присущие российской архитектуре на протяжении всей ее истории, преломляются в проектах его бюро на примере Музея науки и техники для Томска.

О спецпроекте:

«Генетический код» — исследование специфики российской архитектуры, проведенное куратором Еленой Петуховой при поддержке Союза московских архитекторов, сайта Archplatforma.ru и видеоотдела Группы сайтов 360.ru.

Ведущим отечественным проектировщикам было предложено ответить на вопросы:

1. Что формирует идентичность российской архитектуры?

2. Какие темы, образы, мотивы раскрывают ее национальный характер? 3.

В какие исторические периоды он наиболее ярко проявил себя?

4. Актуальны ли отмеченные черты для вашей практики?

Ответы и размышления архитекторов мы записали на видео, а на фестивале «Зодчество 2014» в рамках программы «Актуальное Идентичное» вместе с видеоинтервью были показаны инсталляции и объекты участников спецпроекта, так или иначе отражающие ДНК российской архитектуры.

Другие сюжеты о спецпроекте ищите на сайте Archplatforma.ru под тегом «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru) В проекте использованы фотографии Глеба Анфилова, из архивов Юрия и Игоря Пальминых, куратора Елены Петуховой, из открытых источников.

Под маской Арлекина

С 1980-х годов инвестиции в культуру стали приоритетным направлением в развитии области Нор-Па-де-Кале на северо-востоке Франции. В плане преобразований оказалась и реконструкция комедийного театра в небольшом городке Бетюн, осуществленная парижским архитектурным бюро Manuelle Gautrand Architecture.

До того, как стать театром, здание нынешней «Комеди Бетюн» (Comédie de Béthune) служило кинотеатром (начало истории напоминает о судьбе театра им. Станиславского в Москве, поселившегося в свое время в здании кино (электро)театра АРС, недавно реконструированного бюро Wowhaus и ставшего Электротеатром «Станиславский»). Строение, переделанное в театр, и раньше не вполне соответствовало требованиям, предъявляемым к профессиональным театральным помещениям, а со временем и вовсе морально устарело. В 1994 году муниципалитет объявил конкурс на коренную реконструкцию здания со значительным расширением. Расширение планировалось осуществить за счет сноса соседнего здания и строительства на его месте дополнительных театральных площадей.

Проект предусматривал выполнение работ в два этапа. Первый подразумевал реконструкцию и перепланировку театра в рамках существующего здания. Реализация стартовала лишь в 1999-м. В 2009 году было снесено ветхое угловое здание, и в 2013-2014 годах на его месте пошло активное строительство сооружения, вмещающего все необходимое театральное хозяйство. Только в сентябре прошлого года весь театральный комплекс полностью был принят в эксплуатацию. В течение этого периода серьезно ужесточились требования как по технике безопасности возведения сооружений, так и по теплоизоляционной защите зданий (нормы ЕС). Это привело к пересмотру ряда конструктивных решений и выбора применяемых строительных материалов уже в ходе строительства. Кроме того, были учтены ранее отсутствовавшие нормы, касающиеся доступности общественных зданий для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Два соседних зданий не сливаются в единое целое, но артистично контрастируют друг с другом, вызывая ассоциации с костюмом Арлекина. Это, конечно, не прямая «цитата», скорее — уместный намек на образ героя итальянской комедии дель арте. Оригинальный кирпичный фасад старого кинотеатра был сохранен, но покрыт краской того же темно-брусничного цвета, что и панели, надетые на остальные фасады старого здания. Линейный черный узор создает ромбовидную ритмическую сетку. Стены нового трехэтажного здания облицованы ромбами из «черных матовых» и «черных глянцевых» панелей. Отталкиваясь от арок фасада кинотеатра, архитекторы «подчеркнули» углы и кровлю плавными, круглящимися линиями. Словом, в городке с населением всего 25 000 человек появился яркий интригующий «персонаж», смело выделяющийся на фоне исторической застройки и справедливо претендующий в ней на главную роль.

В старом здании, кроме зала, разместилось уютное кафе для работников театра, а также отдельное кафе для его посетителей. В новом здании находится репетиционный зал и служебные комнаты для Национальной академии драматических искусств (CNAD). Также в этом крыле предусмотрены необходимые технические помещения. В этом корпусе все лифты, лестницы, туалеты и другие помещения оборудованы самыми современными приспособлениями для перемещения лиц с ограниченными физическими возможностями.

В результате реконструкции и дополнительного строительства площадь театра расширилась до 2082 кв. метров. Основной сценический зал вмещает 350 зрителей. Параметры сцены – высота 15, ширина 14 и глубина 13,5 метров. Оснащенная самым современным театральным оборудованием, она позволяет осуществлять постановки практически любой технической сложности. Расходы на перестройку театра составили 3,6 млн. евро.

Официальный сайт архитектурного бюро: manuelle-gautrand.com

Завоевание неба

Говорят, что сегодня, в суровых реалиях строительного рынка, архитекторы разучились мечтать, а креативная энергия (не то что в «бумажные» 80-е) расходуется на борьбу за «хлеб насущный». Герой проекта «Генетический код» Степан Липгарт своим творчеством это мнение опровергает.

У Степана много графических фантазий, исполненных цифровыми инструментами, но потрясающе похожих на рисунки от руки. А к реализации практических задач он идет, черпая вдохновение в романтических идеалах, прорывах и удачах XX века. Об этом архитектор рассказал, участвуя в спецпроекте «Генетический код» — исследовании специфики российской архитектуры, проведенном куратором Еленой Петуховой при поддержке Союза московских архитекторов, сайта Archplatforma.ru и видеоотдела Группы сайтов 360.ru.

Ведущим отечественным проектировщикам было предложено ответить на вопросы:

1. Что формирует идентичность российской архитектуры?

2. Какие темы, образы, мотивы раскрывают ее национальный характер?

3. В какие исторические периоды он наиболее ярко проявил себя?

3. Актуальны ли отмеченные черты для вашей практики?

Ответы и размышления архитекторов мы записали на видео, а на фестивале «Зодчество 2014» в рамках программы «Актуальное Идентичное» вместе с видеоинтервью были показаны инсталляции и объекты участников спецпроекта, символизирующие их понимание особенностей российской архитектуры. Степан Липгарт представил, пожалуй, самое романтичное сооружение, устремленное ввысь, светящееся, наполняющее пространство вокруг жизнеутверждающей музыкальной классикой — произведениями Чайковского, Скрябина, Шнитке .

Об инсталляции «К Элиз»

— Что будет символизировать ваша инсталляция?

— Там будет порыв. Там будет завоевание неба. Там будет свет, то есть свет как способ дематериализовать здание, архитектуру, превратить архитектуру больше в идею, во что-то нематериальное. И там будет любовь, то, чего нам очень не хватает сейчас. Там будут цветы…

Другие сюжеты о спецпроекте ищите на сайте Archplatforma.ru под тегом «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

В публикации использованы фотографии Елены Петуховой, Елизаветы Парфеновой, изображения, предоставленные Архитектурной Мастерской Cтепана Липгарта.

Трехстороннее решение

Лейтмотивом архитектуры и дизайна здания кампуса Университета Южной Дании в Коллинге стала форма треугольника. Динамичная визуально, фасадным экранам она сообщает мобильность в прямом смысле: множество треугольных элементов «чувствуют» свет и закрываются-открываются, регулируя его потоки в интерьере.

Постройка заняла участок в центре города с великолепным видом на фьорд, между городским садом, вокзалом и пирсом, а вокруг нее возник зеленый сквер с выходом к воде. Научно-исследовательский сквер – такое наименование он получил потому, что увидеть здесь можно главным образом университетскую общественность – стал еще одним звеном системы экологических территорий и парков города.

Остекленные фасады здания защищены конструкцией, состоящей из 1600 треугольных перфорированных стальных элементов. Элементы подвижны и оснащены электроприводами; сенсоры на фасаде, в соответствии с заложенной программой, регулируют поступление дневного света вовнутрь здания.

Конструкция с самого начала задумывалась как синтетическое произведение искусства, это необычная художественная инсталляция, несущая одновременно функциональную нагрузку. Инсталляция работает с темой времени – ее даже можно было бы назвать часами, которые измеряют время с помощью света, цвета, очертаний теней и внутреннего освещения, давая тем самым зрителю возможность оценить и почувствовать обычные повседневные явления.

Полупрозрачные фасады с их перфорированными ставнями создают диалог между интерьером и экстерьером здания, внутренней жизнью и окружением. В течение дня тысячи маленьких отверстий в фасаде становятся фильтром для солнечного света; вечером, внутреннее освещение превращает здание в световую скульптуру.

Треугольную форму архитекторы из бюро Henning Larsen Architects выбрали как лейтмотив архитектурного и дизайнерского решения объекта, она доминирует и в интерьере здания: высокий пятиэтажный атриум не только повторяет ее в общей структуре внутреннего пространства, но и многократно множит в комбинации балконов и лестниц.

При проектировании функциональных зон особое внимание было уделено сочетанию индивидуальных и общественных пространств, при этом степень изолированности отдельных помещений может варьироваться.

На всех этажах оборудованы рабочие места, что дает студентам возможность заниматься самостоятельно или в группах, на открытых балконах с видом на атриум или в лаундж-зонах или в отдельных помещениях, при этом все рабочие места и учебно-методические кабинеты обеспечены необходимым количеством дневного света.

Авторы проекта ставили перед собой задачу создать в учебном центре максимально комфортную для занятий среду, которая бы порождала атмосферу доступности знаний и общения; они хотели, чтобы у студентов возникало здесь чувство общности и соединения энергии в исследовательском поле.

Ограждающие конструкции здания разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму потребление энергии для освещения, отопления, охлаждения и вентиляции; архитекторы также сосредоточились на оптимизации жизнеобеспечения здания, например, охлаждение с помощью воды из Коллинг-фьорда, использование естественной вентиляции и солнечных батарей.

Компьютерная техника – важная «начинка» учебного здания, поэтому здесь используется оборудование с низким потреблением энергии. Таким образом, архитекторам из бюро Henning Larsen Architects удалось создать выразительный архитектурный объект, обогатив городскую среду Коллинга, продвинутый учебный центр и сделать новое здание экологически устойчивым.

Официальный сайт архитектурного бюро: henninglarsen.com

Преемственность и устойчивость

Павильон России на EXPO 2015, cтартующей 1 мая в Милане, проектирует бюро SPEECH. Опираясь на предшествующий опыт отечественной выставочной архитектуры, авторский коллектив под руководством Сергея Чобана создает новый образ, запоминающийся и бросающий вызов архитектурным технологиям.

Работа с выставочными пространствами – важный раздел практики SPEECH. Его наполняют экспозиции графики в ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галерее, берлинском Музее архитектурного рисунка, участие в инсталляциях INTERNI в Милане, концепции российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале в 2010 и 2012 годах.

Выставочная архитектура – временная, и, с одной стороны, она дает проектировщикам больше свободы, чем объекты, проектируемые на годы, с другой – имеет свои, специфические законы. «Прежде всего, нужно создать сценарий, историю. Экспозиция всегда имеет тему, которая должна разворачиваться в пространстве, в некой последовательности помещений или зон, и движение в данном случае превалирует над статичностью… Другая особенность – тяготение экспозиционных пространств к закрытости, замкнутости… энергия идет изнутри наружу и формирует внешний облик здания», – объяснял Сергей Чобан во время презентации концепции павильона на ЭКСПО-2015 в ЦДА.

Однако основным фактором, определившим облик сооружения, которое возводится сейчас в Милане, стала преемственность архитектуры павильонов, выполненных в разное время для подобных выставок Константином Мельниковым, Борисом Иофаном, Михаилом Посохиным.

Сергей Чобан подметил объединяющее работы советских архитекторов сочетание ясного, лапидарного объема с выразительной зоной входа, например, подчеркнутой, как росчерком пера, вылетом кровли. Прообразы таких пластических решений руководитель бюро SPEECH находит в древнерусской архитектуре – в частности, в деталях Мирожского монастыря в Пскове. Миланский павильон вбирает опыт предшественников как некое коллективное знание и развивает его до предела современных строительных технологий.

«Росчерк пера» здесь впечатляет своими размерами. 30-ти метровая консольная конструкция, плавно поднимающаяся над подходом к зданию и стеклянным вестибюлем, будет хорошо просматриваться с разных точек ЭКСПО-парка. Внутри павильона движение организовано таким образом, что после осмотра экспозиции, разворачивающейся снизу вверх, посетители попадают на крышу, где длинная консоль превращается в аллею, откуда открывается обзор всей выставочной территории. На крыше планируется проводить вечерние мероприятия. Кроме того, «козырек» придуман как своеобразная инсталляция – зеркальная поверхность нижней, металлической, облицовки будет отражать входящих и выходящих гостей. Боковые фасады павильона планируется отделать деревом, что также напоминит о традициях русского зодчества.

Тема Всемирной выставки 2015 года – «Питание планеты. Энергия для жизни». Содержание экспозиции, концепцию которой совместно со SPEECH разрабатывает Юрий Аввакумов, пока не раскрывается. Но известно, что, среди прочего, она будет рассказывать о выдающихся русских ученых, заложивших основу продовольственной устойчивости нашей страны, и прежде всего, о Николае Ивановиче Вавилове, под руководством которого была создана крупнейшая в мире коллекция семян культурных растений.

Проект российского павильона также затрагивает тему рационального использования ресурсов, созвучную дискурсу приближающейся ЭКСПО. По словам Сергея Чобана, он и его коллеги по бюро SPEECH Алексей Ильин и Марина Кузнецкая стремились к простому и достойному высказыванию, к форме, которая может использоваться повторно, в каком-то другом контексте, что и является одним из признаков устойчивости в архитектуре.

Официальный сайт бюро: www.speech.su

Мэрия как эталон

Власти французского городка Иллкирх-Граффенштаден, граничащего с Германией, решили модернизировать комплекс зданий муниципалитета. За создание доброжелательной, комфортной и гармонирующей с историческим контекстом среды взялось парижское бюро Atelier Filippini. После реконструкции мэрия стала также одним из самых стильных и артистичных объектов города.

Первое здание муниципалитета, эклектичное, с колоннами, башенками и волютами, было сооружено в начале ХХ века. В 60-е годы его дополнили пристройкой — ничем не примечательной функциональной «коробкой», а 35 лет назад пространство городской управы приросло еще одним зданием, также утилитарным и на вид незатейливым. Его расположили под прямым углом к двум первым.

В процессе реконструкции, осуществленной бюро Филиппини, вмешательство в историческое здание было минимальным. В нем произвели небольшую перепланировку, направленную на осовременивание интерьеров и создание статусного «дома приемов». А вот вплотную примыкающая постройка 60-х годов пережила заметное преображение. Она получило прозрачный вентилируемый фасад, пропорционально соответствующий фасаду старшего корпуса. Сплошное остекление, декорированное ненавязчивым ритмичным принтом, открыло панорамные виды из офисов на главную площадь и городской кафедральный собор.

Знаком нашего времени, компактной «вау-формой» останется от этой реконструкции на территории комплекса примечательный серебристый павильон в виде параллелепида с округлыми боками. Присоединенный к прозрачному корпусу, он функционирует как входная зона — первая, доступная для всех «приемная» мэрии. Оболочка этого объема, установленного на металлическом каркасе, собрана из листов 5-миллиметровой перфорированной стали. Ажурные панели эффектно отражаются в стеклянных фасадах и в небольшом декоративном водоеме. Необычный «ресепшн», который жители окрестили раковиной, стал архитектурной достопримечательностью городка.

Внутри находится стойка администратора, терминалы информационной системы, стенды с полезными брошюрами и журналами и небольшая зона отдыха.

Специально для этого проекта по эскизам авторов была изготовлена оригинальная мебель. Она включает не только классические офисные комплекты, но и стойки администраторов с подсвеченными панелями в фирменной перфорации, витринами в приемной, скамейками без спинок. Последнее намекает, что посетителям муниципалитета не придется проводить время в долгом ожидании.

Третье сооружение также претерпело значительные изменения. Теперь оно соединено с соседними корпусами ратуши надземным переходом длиной в 11 метров, выполненным на уровнях второго и третьего этажей. Здание было утеплено минераловатными плитами и облицовано панелями, изготовленными из материала Аlucobond.

Серый фасад оживляют оконные проемы, раскрашенные в несвойственные административным зданиям жизнерадостные цвета. Все окна теперь оборудованы современными вакуумными стеклопакетами с регулируемыми жалюзи. В торце корпуса сооружена наружная пожарная лестница.

Реконструкция комплекса зданий позволила повысить энергоэффективность его эксплуатации. Кроме полномасштабной теплоизоляции, выполненной по нормативам ЕС, была создана система предварительного нагрева приточного воздуха в промежутке двойного фасада во втором корпусе. Вся система электроосвещения переведена на LED – светильники. На эксплуатируемых крышах павильона-«раковины» и третьего корпуса созданы участки озеленения.Также предусмотрен сбор дождевой воды для использования в технических целях.

Во всех трех зданиях городской администрации обеспечена доступность людям с ограниченным физическими возможностями. Предусмотрены пологие межэтажные пандусы, специальные туалеты, лифты с широкими дверьми, цветовая навигация по ратуше, укрупненный размер информационных шрифтов и пиктограмм, осязательные полосы предупреждения, импульсно-световая пожарная сигнализация и специальные наушники информационных систем для слабослышащих.

Официальный сайт архитектурного бюро: atelierfilippini.com

- Foster + Partners (43)

- Zaha Hadid architects (35)

- UNStudio (28)

- MVRDV (23)

- Henning Larsen Architects (20)

- Kengo Kuma & Associates (15)

- Richard Meier & Partners (14)

- Coop Himmelb(l)au (12)

- Renzo Piano Building Workshop (11)

- Fuksas (8)

- FOGA (8)

- UNK project (8)

- Shigeru Ban Architects (7)

- A-cero (5)

- Morphosis (4)

- Окна (15)

- Стены (11)

- Энергосберегающие конструкции (10)

- Светопрозрачные конструкции (9)

- Фасады (7)

- Теплоизоляционные конструкции (7)

- Напольные покрытия (5)

- Акустические панели (5)

- Солнечные панели (5)

- Кровля (5)

- Вентиляционные системы (5)

- Двери (5)

- Потолки (4)

- Декоративные модули (4)

- Охлаждающие системы (4)

- Заха Хадид (Zaha Hadid) (39)

- Норман Фостер (Norman Foster) (37)

- Кенго Кума (Kengo Kuma) (15)

- Стивен Холл (Steven Holl) (13)

- Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) (12)

- Доминик Перро (Dominique Perrault) (11)

- Жан Нувель (Jean Nouvel) (10)

- Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas) (10)

- Фрэнк Гери (Frank Gehry) (10)

- Мануэль Готран (Manuelle Gautrand) (8)

- Моше Сафди (Moshe Safdie) (6)

- Марсиу Коган (Marcio Kogan) (5)

- Арата Исодзаки (Arata Isozaki) (4)

- Маттео Тун (Matteo Thun) (4)

- Бернар Чуми (Bernard Tschumi) (2)

- Союз московских архитекторов (СМА) (53)

- МАРШ (51)

- Музей Архитектуры им. A.В.Щусева (34)

- Москомархитектура (34)

- Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (26)

- НИ и ПИ Генплана Москвы (20)

- Галерея ВХУТЕМАС (19)

- ГМИИ им. А.С.Пушкина (19)

- ЦДА (17)

- Фонд Сергея Чобана - Музей архитектурного рисунка (16)

- ИЦ "Сколково" (15)

- Музей Москвы (15)

- Центр дизайна ARTPLAY (13)

- ЦСИ Винзавод (12)

- Союз архитекторов России (12)

- АРХ Москва (53)

- Международный конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика (53)

- Фестиваль Зодчество (35)

- Генетический код (25)

- АрхиГрафика (20)

- Архстояние (17)

- Московская Биеннале Архитектуры (17)

- АРХИWOOD (14)

- Венецианская биеннале архитектуры (13)

- PinWin.ru (11)

- Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) (10)

- iSaloni (9)

- Фестиваль "Световая архитектура" (9)

- Премия Авангард (8)

- Золотое сечение (7)

О проекте

О проекте

Любое использование материалов сайта приветствуется при наличии активной ссылки.

Будьте вежливы,

не забудьте указать источник информации (www.archplatforma.ru),

оригинальное название публикации и имя автора.