TAG: Дмитрий Бархин

Спасти и сохранить

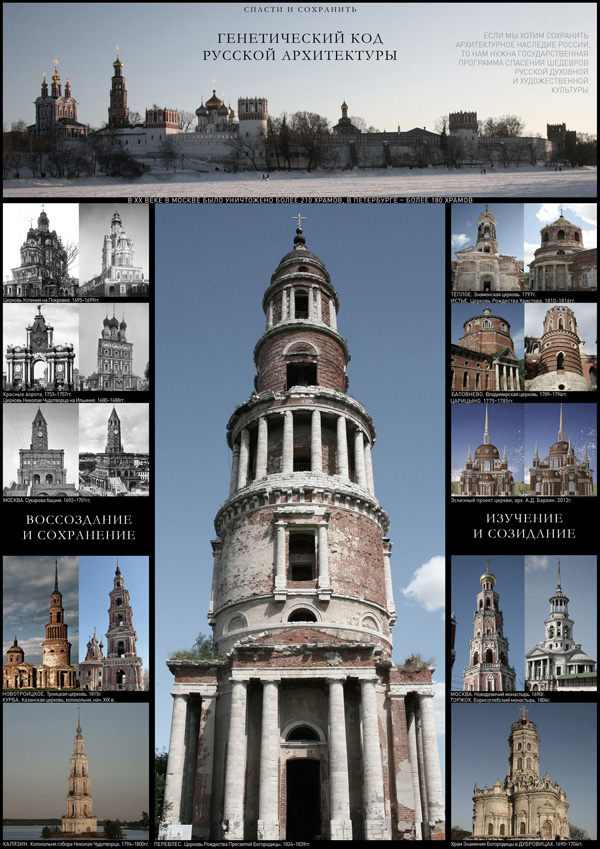

«Генетический код» российской архитектуры – версия Андрея и Дмитрия Бархиных. Продолжение серии публикаций.

«Генетический код» – исследование, проведенное куратором Еленой Петуховой при поддержке СМА и сайта Archplatforma.ru к фестивалю «Зодчество 2014». Двадцати российским архитекторам было предложено подумать над сутью, характером, проблемами отечественной архитектуры, элементами ее ДНК, которые либо продолжают эволюционировать и проявляют себя в современной практике, либо достойны изучения и сохранения. Свои размышления авторы выразили в интервью, которые мы записали на видео, и в разнообразных визуальных материалах – инсталляциях, объектах, показанных в рамках фестиваля в Гостином дворе (18-20 декабря). Андрей и Дмитрий Бархины представили на выставке плакат, привлекающий внимание не только к наиболее показательным, по мнению авторов, объектам, но и к проблеме «вымирания» культовой архитектуры эпохи классицизма – недооцененных, выдающихся памятников, встречающихся в разных регионах страны и преимущественно пребывающих в удручающем состоянии.

Видеокомментарий авторов

Из оставшегося за кадром (разговор с куратором)

Елена Петухова: Какие образы или мотивы российской архитектуры вы считаете наиболее характерными и важными?

Андрей Бархин: Для русской архитектуры, русского заказчика и архитектора, несомненно, характерны тяга к декоративности, богатству. Это и нарышкинский стиль, и елизаветинское барокко. Затем монументальность петербургского классицизма, советской архитектуры 1930-1950-х. Ведь согласитесь: в наших послевоенных высотных зданиях ощущается какая-то национальная характерность, стремление к иерархичности, украшениям. Затем этот «вкус» воплотился в бесчисленных подмосковных особняках 1990-2000-х, конечно, с их аляповатым декором, башенками и прочим, и, тем не менее, таков был протест против панельных коробок. Другое дело, что классика умеет эту тягу к декоративности уложить в рамки канона, отшлифованных временем неких правил. Этого знания сейчас, конечно, остро не хватает.

Е. П.: Как отмеченные вами темы отражаются в вашем творчестве?

А. Б.: Возрождение классики в XXI веке сталкивается с чудовищной потерей культуры – и графической, чертежной (кризисом вкуса и понимания у архитекторов), и практической (отсутствие школы лепщиков, монтажников классических деталей). Это одна сторона проблемы. Вторая – это отсутствие просвещения, справедливой критики возводимых зданий в «историзме»/«классике». И ведь сносы исторических зданий это тоже сигнал. В данной ситуации наша задача – выживать, стараться работать на уровне дореволюционной неоклассики, построек И.В. Жолтовского и его коллег. Это планка качества. За последние 10-15 лет, благодаря воле наших заказчиков, нам удалось осуществить древнеримские карнизы – в натуральную величину и в аутентичном (по обмерам) качестве.. А также какие-то удивительные маньеристские детали, карнизы и кронштейны, которых нет даже в Италии. Из последних работ – дома на Верхней Масловке (д. 20), на Комсомольском пр. (д. 9).

И тем не менее у нас пока нет школы. Но надеемся, если будет интерес аудитории, соберем образовательный курс по классике, издадим книгу. Однако это трудно совмещать с практикой.

Е.П.: В какой исторический период ДНК российской архитектуры проявилась с наибольшей силой?

А.Б.: Можно было бы ответить, что это конец XVII- XVIII века. Новодевичий монастырь, Царицыно. И заметим, что европейский компонент русской архитектуры (очевидный в архитектуре барокко и классицизма, затем эклектики и неоклассики) был не менее силен и в допетровскую эпоху. Достаточно упомянуть московский Кремль, построенный итальянцами, или фантастический стиль Знаменской церкви в Дубровицах. Впрочем архитектурные удачи были свойственны нашему зодчеству и в ХХ веке, в архитектуре дореволюционного Петербурга и московского авангарда 1920-х, в лучших примерах неоклассики и ар деко 1930-50-х.

Е.П.: Что с ней происходило в XX веке и происходит в наше время?

А.Б.: В ХХ веке в России произошла катастрофа. И государство осталось в долгу у человека. Я просто напомню, что из 27 миллионов человек, погибших в годы Великой отечественной войны, 11 миллионов это были военнослужащие, а остальные 16 миллионов – это были потери среди мирного населения! Это же чудовищно. И это отражает отношение государства, власти к своему населению. Подобной была и судьба нашей архитектуры, и отношение к ней. И сейчас наша задача обмерять и фотографировать, реставрировать/реконструировать наследие эпохи классицизма. После 70 лет вандализма и разрушений оно доживает последние дни. Другого шанса спасти или хотя бы увидеть его, зафиксировать – не будет. Оно просто полностью истлеет. А ведь в провинции есть и абсолютные шедевры, поражающие оригинальностью и красотой. Это постройки мирового уровня, назову только Владимирскую церковь в Баловнево и Богородице-Рождественская церковь в Перевлесе, но их великое множество.

Е.П.: Зачем вообще сейчас нужны поиски национального характера архитектуры?

А.Б.: После того, как наша профессия, архитектурное искусство было уничтожено строительством бескрайних полей бетонных коробок, наша задача вернуть городу человеческий масштаб, сделать среду обитаемой, грамотно спроектированной, комфортной. И движение в эту сторону стало сейчас вполне ощутимой городской тенденцией. Это ставка не на некую безумную красоту, но на продуманность, на недорогие, но стильные решения, ненавязчивый дизайн. Это стало модным. И у нас появились мастера своего дела. Всем известный пример – это Крымская набережная. Свою же задачу я вижу в том, чтобы понять какими должны быть классика, историзм в ХХI веке и найти их наиболее одаренное, выразительное воплощение.

О спецпроекте «Генетический код»

Над материалом работали: Елена Петухова ("Генетический код"), Глеб Анфилов, Елена Галянина (видеоoтдел группы сайтов 360.ru), Екатерина Шалина (редакция Archplatforma.ru)

В проекте использованы фотоматериалы, предоставленные Юрием и Игорем Пальмиными, из личных архивов куратора, из открытых источников.

- Foster + Partners (43)

- Zaha Hadid architects (35)

- UNStudio (28)

- MVRDV (23)

- Henning Larsen Architects (20)

- Kengo Kuma & Associates (15)

- Richard Meier & Partners (14)

- Coop Himmelb(l)au (12)

- Renzo Piano Building Workshop (11)

- Fuksas (8)

- FOGA (8)

- UNK project (8)

- Shigeru Ban Architects (7)

- A-cero (5)

- Morphosis (4)

- Окна (15)

- Стены (11)

- Энергосберегающие конструкции (10)

- Светопрозрачные конструкции (9)

- Фасады (7)

- Теплоизоляционные конструкции (7)

- Напольные покрытия (5)

- Акустические панели (5)

- Солнечные панели (5)

- Кровля (5)

- Вентиляционные системы (5)

- Двери (5)

- Потолки (4)

- Декоративные модули (4)

- Охлаждающие системы (4)

- Заха Хадид (Zaha Hadid) (39)

- Норман Фостер (Norman Foster) (37)

- Кенго Кума (Kengo Kuma) (15)

- Стивен Холл (Steven Holl) (13)

- Даниэль Либескинд (Daniel Libeskind) (12)

- Доминик Перро (Dominique Perrault) (11)

- Жан Нувель (Jean Nouvel) (10)

- Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas) (10)

- Фрэнк Гери (Frank Gehry) (10)

- Мануэль Готран (Manuelle Gautrand) (8)

- Моше Сафди (Moshe Safdie) (6)

- Марсиу Коган (Marcio Kogan) (5)

- Арата Исодзаки (Arata Isozaki) (4)

- Маттео Тун (Matteo Thun) (4)

- Бернар Чуми (Bernard Tschumi) (2)

- Союз московских архитекторов (СМА) (53)

- МАРШ (51)

- Музей Архитектуры им. A.В.Щусева (34)

- Москомархитектура (34)

- Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (26)

- НИ и ПИ Генплана Москвы (20)

- Галерея ВХУТЕМАС (19)

- ГМИИ им. А.С.Пушкина (19)

- ЦДА (17)

- Фонд Сергея Чобана - Музей архитектурного рисунка (16)

- ИЦ "Сколково" (15)

- Музей Москвы (15)

- Центр дизайна ARTPLAY (13)

- ЦСИ Винзавод (12)

- Союз архитекторов России (12)

- АРХ Москва (53)

- Международный конкурс архитектурного рисунка АрхиГрафика (53)

- Фестиваль Зодчество (35)

- Генетический код (25)

- АрхиГрафика (20)

- Архстояние (17)

- Московская Биеннале Архитектуры (17)

- АРХИWOOD (14)

- Венецианская биеннале архитектуры (13)

- PinWin.ru (11)

- Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) (10)

- iSaloni (9)

- Фестиваль "Световая архитектура" (9)

- Премия Авангард (8)

- Золотое сечение (7)

О проекте

О проекте

Любое использование материалов сайта приветствуется при наличии активной ссылки.

Будьте вежливы,

не забудьте указать источник информации (www.archplatforma.ru),

оригинальное название публикации и имя автора.